文化因素是区域文化产业创新的关键吗?—基于中国省际数据的实证*

作者:潘道远 2021-09-15 14:41 新传播 【字号:大 中 小】

文化产业因其与文化的密切关联性形成一种特殊的经济形态。为了研究与地区文化发展相关的因素是否是影响文化产业创新的关键,本文利用基于因素先验的贝叶斯模型平均回归,对比分析多种因素的影响强弱差异。经研究发现,对文化产业创新影响最大的因素是文化产业结构和文化需求;其次,地区经济水平、文化资源、产业内部和外部技术进步三种因素对于区域文化产业创新没有显著的影响。这表明在中国区域文化产业创新的机制中,文化创意的聚合效应、“文化+”形态的生产融合效应都没能发挥最大的作用,由规模效应带来的效率提升才是文化产业创新的主要来源,因此可言,直观上的“文化因素”并不是中国文化产业创新的关键。本文的结论是要支持保护大型文化企业,并以他们为中心建立扶持文化产业集群的产业政策,并且建议通过政策引导加强文化需求与本地文化资源之间的关联。

[摘要]文化产业因其与文化的密切关联性形成一种特殊的经济形态。为了研究与地区文化发展相关的因素是否是影响文化产业创新的关键,本文利用基于因素先验的贝叶斯模型平均回归,对比分析多种因素的影响强弱差异。经研究发现,对文化产业创新影响最大的因素是文化产业结构和文化需求;其次,地区经济水平、文化资源、产业内部和外部技术进步三种因素对于区域文化产业创新没有显著的影响。这表明在中国区域文化产业创新的机制中,文化创意的聚合效应、“文化+”形态的生产融合效应都没能发挥最大的作用,由规模效应带来的效率提升才是文化产业创新的主要来源,因此可言,直观上的“文化因素”并不是中国文化产业创新的关键。本文的结论是要支持保护大型文化企业,并以他们为中心建立扶持文化产业集群的产业政策,并且建议通过政策引导加强文化需求与本地文化资源之间的关联。

[关键词]文化产业 产业创新 文化因素 贝叶斯模型平均

[中图分类号] G114 [文献标识码] A [文章编号]1671-3575(2020)04-0044-13

*国家社科基金艺术学重大项目“习近平总书记关于文化建设重要论述研究(18ZD01)”;中宣部文化名家暨“四个一批”人才项目“全球竞合背景下我国数字创意产业的战略与路径”。

一、研究背景与意义

“文化产业”的概念最初来源于一些带有批判性的哲学观点—在工业时代早期,文化的复制和批量生产令哲学家担忧人类精神独立性的丧失。然而时至今日,文化类型经济已经成为全球经济增长的热点之一,“文化产业”不仅作为一种社会现象被研究,而且独立成了国民经济的组成部分。置于哲学的语境中,由于文化产业的兴盛,文化如何影响经济的发展这一古老命题重新受到关注;置于经济学的语境中,作为以文化命名的一大类产业,其发展究竟与地理空间上的存量文化存在多强关联性亦值得深思。在中国文化产业蓬勃发展的20年间,产业创新的作用不可忽视,然而由于文化产业的特殊性,其创新能力的强弱受何影响至今尚无定论。就“文化产业”的概念推断,作为一类产业首先应遵循一般产业生产和创新的经济规律,如可能受到产业科研投入、企业竞争强度等因素的影响。其次“文化”作为当仁不让的生产核心又具备独特的功能属性,例如一方面文化是以内容和产品的形式出现在生产之中,游戏中的IP、电影中的角色、包装中的设计等都是文化内容的具体呈现,另一方面文化自身又有内在的传承演化关系,这与产业的发展既关联但又独立。在中国特色社会主义进入新时代,经济结构进一步调整、“文化自信”成为经济发展内在保障,文化产业已经逐渐成为国民经济发展重要组成,研究文化因素对于文化产业创新能力的影响具有重要意义。本文在一般产业创新能力研究的基础上,利用贝叶斯模型平均回归的多变量优势,对比研究文化因素与其它因素对文化产业创新影响的强弱差异,从而分析中国文化产业发展存在的问题,提出为进一步发挥文化潜力、提高文化产业创新能力的建议。

二、文献及理论分析

(一)产业创新的测度

考察产业创新最典型的方法是测算产业相关的研发(R&D)产出值或者产出效率,因此大量研究将产业内部企业R&D投入和产出作为产业创新绩效的评价指标。但是在此类研究中, R&D变量组合的选择会直接影响产业创新的评估结果,而且使用R&D作为唯一的测量指标只能衡量产业研发的纯技术进步,忽视了整个产业的组织创新、管理创新、市场创新和分工等方面的内容。因此, R&D是一种狭义的产业创新衡量。与此对应,另一些研究提出了含义更广的产业创新内容。奈特(Knight)定义了关于创新的四种类型:产品或服务的创新,生产过程的创新,组织结构的创新和人的创新[1]。罗斯维尔(Rothwell)指出技术的成功商业化不仅仅包含技术改进类的活动,除了传统的创新类型,技术创新还可以伴随着组织创新、管理创新、生产创新和商业营销创新[2]。因此,为了区别狭义的产业创新和广义的产业创新,可以称后者为综合创新,它包括组织、管理、生产、技术等方面的改进以及与产业产出相关的其他方面。就文化产业而言,“一方面,创意(文化)产业可以发展和引入技术创新作为其商业活动的一部分;另一方面,创意(文化)产业通过增加自己的创意投入来支持其他行业的创新。但到目前为止,还没有办法收集创意(文化)产业创新发展、商业模式创新、创作者和创作者团队活动的统计数据”[3],文化产业创新不仅包含了新技术的引入,还包含了创意输出和商业模式的输出,这些都无法通过纯粹的R&D项目测度。因而无论是从理论的角度还是实践的角度,用综合创新来衡量文化产业的创新都是更好的选择,它可以通过产业的全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)来测算。

在以往的研究中,一些学者利用了DEA曼奎斯特生产率指数测算中国文化产业的TFP值,相关的如何里文[4]、马萱和郑世林[5]等人的研究。他们证明了DEA曼奎斯特生产率指数在文化产业TFP测算中的可行性,但这些研究的不足在于均采用基于DEA的工具,分析了中国不同区域的文化产业生产效率,却并未把文化产业生产效率和文化产业创新联系起来,也没有进一步探讨影响创新的因素有哪些。为了研究文化产业中文化因素的作用,需要梳理归纳可能影响文化产业创新的几种因素并进行比较分析。

(二)影响产业创新的因素

1.科学技术

几乎所有关于产业创新的研究都认为科学技术是影响产业创新的主要因素之一。产业创新研究领域的先驱阿伯纳西(Abernathy)和阿特拜克(Utterback)指出,产品的创新和生产过程的创新是创新的两种主要形式,而它们均是通过拓展产业内部技术能力实现的[6]。关于产业内部技术进步对产业创新的作用得到大量研究的验证,例如瑞特博格(Reitberger)指出,在国家层面,技术领域竞争的企业通常被视为一个国家工业创新能力的潜在指标[7]。进一步,罗斯维尔认为不仅是产业内部的技术进步很重要,与外部科技知识来源的有效联系以及接受外部思想的意愿也是产业创新的关键因素[8]。道奇森(Dodgson)等人证明,在开放式的产业创新过程中,信息和通信技术使得分布式的信息源能够因为交换而产生创新[9]。对于文化产业而言这些外部知识来源显得更为重要,因为在数字经济背景下的文化产业是以内容为主体、以科技为支撑的新型产业体系。基于这些理论,应将科学技术进步视为文化产业创新的一个重要因素,既包含产业内部的科技进步,也包括产业外部的技术环境改善。

2.产业结构和消费者行为

一些研究还认为产业结构、消费者行为也是影响产业创新的因素。阿伯纳西在研究产业创新模式时就指出两点,一是以企业规模为代表的产业内部结构对创新具有重要作用,大企业会注重降低成本,而小企业更有动力针对消费者意愿创新产品;二是消费者选择对于企业创新产品具有很重要的影响作用。关于前者,蒂斯(Teece)发展了阿伯纳西在产业结构方面的理论,他认为企业组织与产业结构是影响创新的关键因素,那些影响创新的产业结构因素包含垄断力量、层级制度、范围、纵向一体化、组织文化和价值观以及外部联系等[10]。格伦茨 (Greunz)则通过对欧洲地区的实证分析,证明了专业化和多样化能影响产业创新[11],而这两者正是由产业结构决定的产业特征,同样证明了产业结构是产业创新的影响因素之一。关于后者,吉本斯(Gibbons)在调查英国的企业后发现,技术创新的过程更多地受到市场需求的刺激,而不是科学或技术发现[12]。罗斯维尔也有类似阐述消费者影响力在创新中作用的观点,因而产业结构和相关的消费行为都应该被纳入产业创新的考察。

3.地方政府行为

在过往研究中,学者们对政府在产业创新中是否能发挥正面性作用所持态度不一,例如苏德(Souder)发现,在某些情况下,政府的影响力促进了一些产业项目技术进步,因为政府法规或资金(合同和补助金)或为项目的开始提供动力,或保持项目的持续推进,但在其他情况下,政府发挥了相反的作用[13]。在支持政府对于产业创新有积极作用的理论中,国家创新系统论较具影响力,其代表人物尼尔森(Nelson)和理查德(Richard)就指出,大多数技术是与多种科学领域相联系的,科学把非常有价值的知识和技巧融入发展技术的努力之中,但当它们关联到产业创新时还涉及企业、大学、政府部门和政策等有关机构和体制[14]。这些理论证明了无论是否能起到正面推动作用,政府行为对于产业创新的影响都无可置疑。考虑到中国的文化体制和市场机制,政府对文化产业创新的影响尤其应该被考虑。

4.文化相关因素

上述影响创新的因素是对一般产业而言的,对文化产业则需要强调文化相关因素的重要性。在产业层面,文化内容作为一种资本参与经济生产,尤其是文化产业的生产,但是这种资本既包含人力资本也包含无形文化资本的内容,而这两部分无法映射到当下文化产业统计的具体指标。因此在统计层面,需要寻找到可替代的统计变量。凯夫斯(Caves)指出创意(文化)产业的创新意味着那些使市场感到与众不同、令人满足或在开拓新领域富有成效的创造性努力[15]。这往往包含两个方面,一方面是具有创意的产品,另一方面是“教会观众新的东西:新的符号、新的形式、新的演示模式”[16]。前者比较容易理解为生产的创新,后者则可以理解为消费者接受的创新,比如琼斯等人就发现文化产业创新涉及个体的共同承担,这个过程具有将观众培养成能接受艺术作品惯例的创新特点[17]。因此可以认为文化产业的创新受到文化生产和消费两个层面的影响,创新既是文化产品的内容生产过程,还是消费者对文化内容的接受过程,这里面有着消费者和生产者共同的文化基础与水平。而获得这两方面的统计数据比起从统计范围定义文化资本容易得多,因此不失为一种较好的替代办法,以下将详述如何选取变量。

三、模型设计与变量选取

(一)模型设计

文献梳理表明影响文化产业创新的因素可能包括科学技术、政府行为、产业结构、消费者行为和地域文化因素等,尚无充分的理由能排除其中任何一个,而且每个因素可选择的代理变量众多。如此,实证既面临着模型不确定又面临着变量之间可能存在的相关性问题,模型的选择对实证结果有重要影响。采用贝叶斯模型平均(BMA)的方法能同时较好的解决这两个问题。其数学原理如下:

考虑一个线性模型中,设有个自变量,则模型空间由个可能模型构成。如果一个自变量的回归系数为零,则意味着排除这个自变量。BMA的构建方法如下:

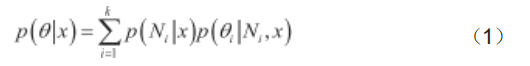

其中,代表模型空间中第个模型,代表待估参数向量,代表观测到的数据样本,由式(1)可以得知,参数向量的后验密度分布是模型空间条件下参数后验密度分布的加权平均,权重是模型后验概率。

根据贝叶斯公式有:

式(3)表示模型所对应的似然函数积分。其中,表示模型所对应的参数向量,表示模型所对应的参数先验概率分布,表示模型所对应的似然函数。表示模型的先验分布。

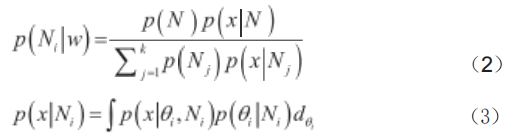

根据公式(2)、(3)可以得到贝叶斯因子,它显示了在数据条件下,模型作为真实模型对比模型作为真实模型的可能性(似然函数)。

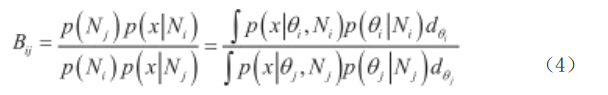

根据公式(1)、(2)、(3),可以计算得出参数向量的后验均值和后验方差:

基于BMA方法得到的参数向量的后验均值也是加权平均形式。BMA建模方法假定未知参数向量不再是固定常数,而是与模型一样服从某一特定的统计分布。由BMA得到的均值预测式会优于单个模型预测。BMA方法以后验概率为权重对可能的单项模型进行加权平均,并以后验概率作为选择解释变量的客观标准,有效地处理了模型不确定性问题。

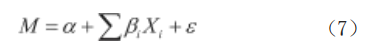

据此影响文化产业综合创新的线性模型为:

该式为模型空间中的第

个模型,

个模型, 为文化产业综合创新的代理变量,通过 DEA曼奎斯特指数计算获得,

为文化产业综合创新的代理变量,通过 DEA曼奎斯特指数计算获得, 为截距项,

为截距项, 为影响文化产业创新的因素的代理变量的一个子集 (

为影响文化产业创新的因素的代理变量的一个子集 ( ),

), 为回归系数,

为回归系数, 为误差项,且

为误差项,且 。

。

贝叶斯回归依赖于先验分布的设定,可通过以下方法解决模型中面临的计算问题:

1.模型的先验分布

本文要研究的是影响文化产业创新的文化因素,但没有理论证据表明文化因素相对于其它因素的独特影响力,因此实践上对所选取的因素均平等对待。采用因素无差异的先验分布,即每个因素加入或去除其概率是一样的,先验概率都为 (

( 为因素的个数);进一步再在每个因素所对应的变量之间平均分配这个概率,这样即可避免因某种因素的代理变量过多而导致的先验概率变大的问题[18]。

为因素的个数);进一步再在每个因素所对应的变量之间平均分配这个概率,这样即可避免因某种因素的代理变量过多而导致的先验概率变大的问题[18]。

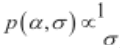

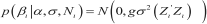

2.参数的先验分布

采用泽尔纳(Zellner)提出的g-prior结构假设[19],即截距项和方差满足无信息先验分布: ,同时回归系数服从

,同时回归系数服从 均值为0,协方差矩阵为

均值为0,协方差矩阵为 的多元正态分布,即:

的多元正态分布,即: 。

。

3.影响因素的后验概率

本文采用基于因素的BMA,这不同于一般的基于变量的BMA,因此在计算出代理变量的后验概率后还需要再计算出因素的后验概率。一种因素的后验概率可以如下计算:

其中表示第个因素的后验包含概率。

其中表示第个因素的后验包含概率。

(二)变量选择与数据获取

1.投入产出的变量

中国统计局于2004年首次公布文化及相关产业分类统计标准,之后为了适应文化产业的发展,分别在2012年和2018年进行了两次修订。根据这两次修订可以将中国文化产业的发展分为两个阶段。第一阶段是2004-2012年,以2012年的投入产出能力作为该阶段的生产力水平;第二阶段是2012-2018年,以2018年的投入产出能力作为该阶段的生产力水平。将两个阶段进行比较可计算出曼奎斯特生产率指数。选择的投入变量为3个:文化及相关产业法人单位数作为规模代理变量,文化及相关产业从业人员数作为劳动力代理变量,法人单位的总资产作为资本投入代理变量;选择的产出变量为1个:法人单位的营业收入。上述均采用省际数据,来源于《中国文化及相关产业统计年鉴》。

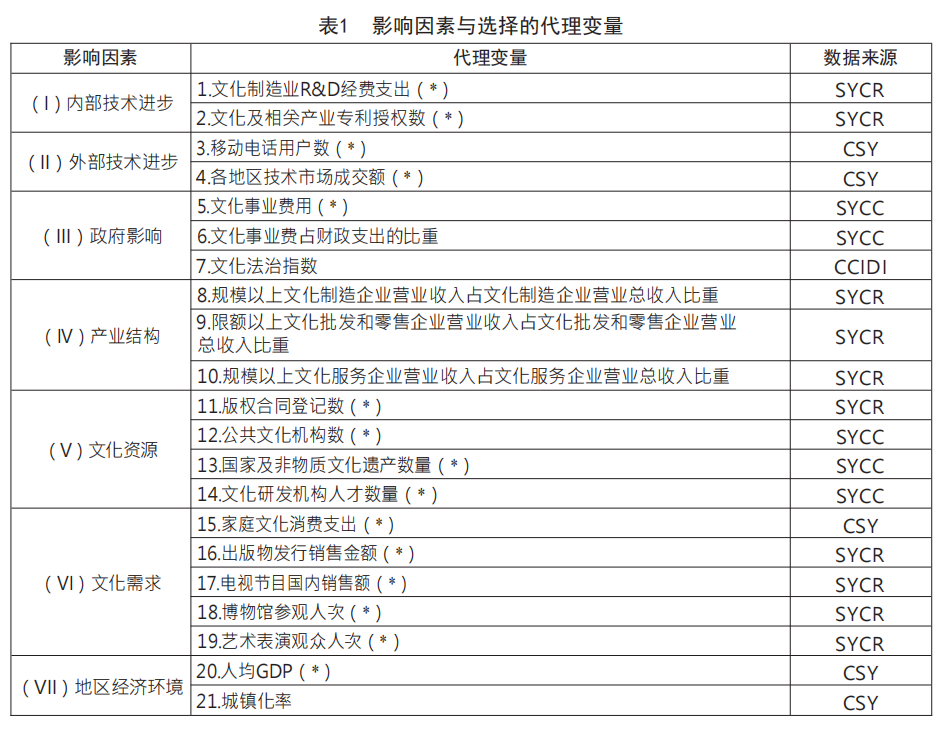

2.影响文化产业创新的因素及代理变量

对于科学技术因素,为了便于区别行业内技术改进和行业间交互创新的影响,可以进一步将该因素分为行业内科技因素和行业外科技因素,并选取地区文化制造业R&D经费支出、文化及相关产业专利授权数作为前者的代理变量。对文化产业影响最大的行业外技术进步应来自于数字技术的突破与发展,结合近年来文化创意快速传播的一个基本前提是移动互联网和终端设备的快速普及,可以选取各地区移动电话用户数作为衡量数字经济活跃程度的代理,选取各地区技术市场成交额作为行业间技术交流的频繁程度,二者共同作为行业外科技因素的代理变量。

政府行为因素中,政府的作用往往是以政策的形式体现出来,难以量化衡量。坎宁安 (Cunningham)指出政府在创新系统中的作用是绘制蓝图并帮助协调系统,促进系统不足之处之间的联系,或在尚未存在的领域建立联系[20]。在此观点下,政府在产业创新中是发挥资源再分配和市场关系维护的作用,据此可以将政府对文化产业的资源转移和管理绩效作为政府影响力的具体表现。因而选取各地方政府的文化事业费用作为政府影响因素的第一个代理变量,以衡量政府对文化产业的支持力度;同样,选择文化事业费占财政支出的比重作为第二个代理变量,以衡量地方政府对于文化发展的重视程度;最后,选择地区的文化法治指数作为政府对文化产业管理的绩效,这一数据是根据胡惠林和王婧的研究成果(CCIDI)整理获得[21]。

产业结构因素中,选取规模以上文化制造企业营业收入占文化制造企业营业总收入比重、限额以上文化批发和零售企业营业收入占文化批发和零售企业营业总收入比重、规模以上文化服务企业营业收入占文化服务企业营业总收入比重三组数据作为文化产业结构的代理变量,以衡量文化产业中大企业所占的比重。根据第一节的论述,消费者能影响文化产业创新的原因是存在根据消费者意愿改进产品或组织生产方式的激励,这个过程可被称为消费者协同创新(Consumer Co- creation) [22]。然而实践中难以从统计上衡量消费者和生产者共同创新的能力。而且对于文化产业而言,影响其综合创新能力的应该是文化内容的消费,而不是其它产品的消费,这又和文化因素密切相关。所以,可以将消费因素和文化因素相结合,分类为影响文化产业创新的两个方面,一是文化需求,二是文化资源。其中前者衡量文化产品的需求量,之所以这样归纳,是因为消费数量的增加不仅有利于企业扩大规模,同时还有利于技术更先进的企业占领市场,从而刺激企业改善生产技术和组织方式。因此本文选用各地区家庭文化消费支出以及四个主要类别文化产品的消费数量作为衡量文化需求的代理变量。

关于文化资源又可以考虑两个方面,一是作为私有资产的文化资源,用各地区版权合同登记数作为衡量;二是作为公共资源的文化资源,用公共文化机构数作为衡量一个地区公共文化资源丰裕程度的代理变量,用国家及非物质文化遗产数量衡量一个地区传统文化资源丰裕程度的代理变量,用文化研发机构人才数量作为衡量一个地区文化创意类人力资源丰裕程度的代理变量。

最后,因为影响居民文化消费的因素由客观因素和主观因素组成,客观因素包括居民的消费能力和消费环境,消费环境是影响居民文化消费增长的硬条件[23],所以不仅要考虑文化产品的消费数量,还应考虑不同地区的文化消费环境。进一步,由于一个地区的经济环境不仅影响着消费能力,还决定者一个地方的城镇结构、基础设施等外部环境的状况,而我国31个省份的经济环境均不相同,为此本文将各省经济环境作为一个独立的补充因素,并选用地区人均GDP和城镇化率作为代理变量。

上述所有的因素及代理变量列入表1中,除了地区文化法治指数外,其它变量的数据均来自

于三种统计年鉴:中国统计年鉴(CSY)、中国文化文物统计年鉴(SYCC)、中国文化及相关产业统计年鉴(SYCR)。为了解决量纲差异问题,计算时对一些数据进行了中心化处理,经过处理的数据在表1中用(*)标识出来。此外,注意到在第一步中获得的TFP指数是横截面数据,用于衡量2012-2018年时段的文化产业综合创新,但回归中选择的变量是面板数据,因此对后者选择2012-2018年的平均处理数据。

四、计算与结果分析

(一)计算方法与结果

据上一节中获取的数据,利用DEA P2.1软件计算文化产业T F P,同时可计算出技术变化量(TFPCH)、技术效率变化量(EFFCH)、纯技术效率变化量(PECH)以及规模效率变化量 (SECH)[1]。通过计算,2012-2018年全国文化产业平均TFP为1.085,中国文化产业整体上存在全要素生产率的提高,亦即存在文化产业综合创新;而且无论从技术上还是效率上均存在一定程度的增长。此外,从区域的角度看,东部地区的省份综合创新能力普遍高于中部和西部地区,这也符合中国区域发展状况的一般认知,证明计算结果符合现实。

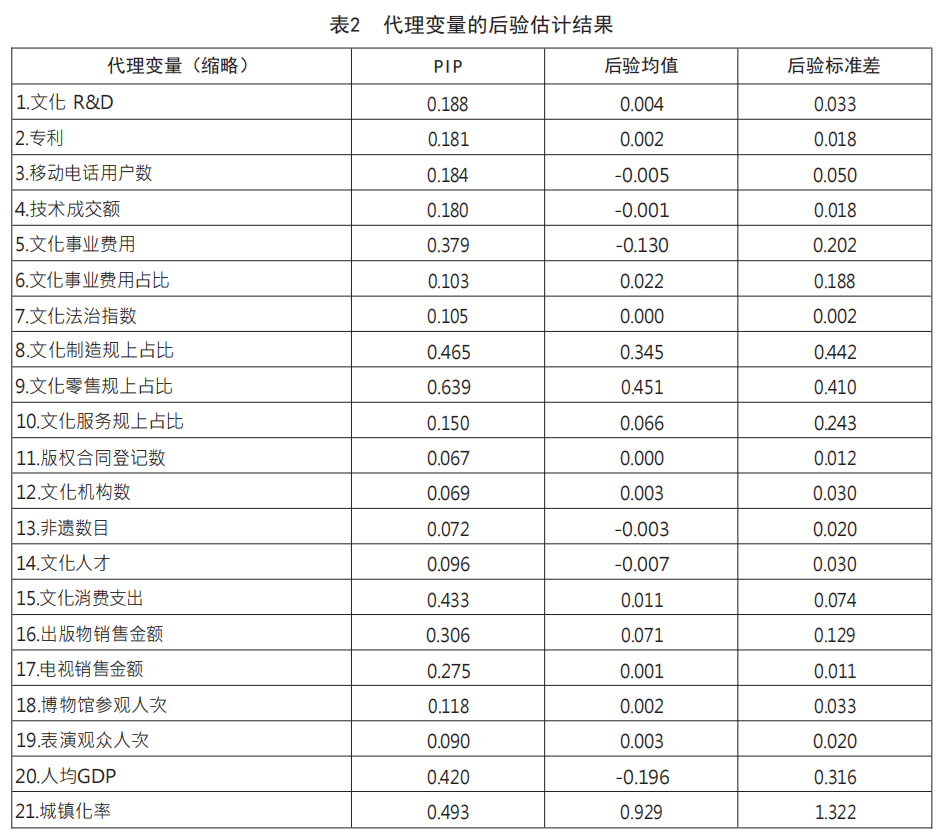

进一步,利用马尔科夫-蒙特卡罗综合法(MC3)作为模型的搜索方法,通过R3.4软件中的 BMS包,进行500000次和1000000次的MC3抽样试验,发现后验估计彼此非常接近。因此,在表2中,报告从1000000次抽取中获得的后验估计值作为可靠估计值,其中PIP表示后验包含概率。

从表2的结果来看,后验概率排在前五的变量分别是限额以上文化批发和零售企业营业收入占文化批发和零售企业营业总收入比重、城镇化率、规模以上文化制造企业营业收入占文化制造企业营业总收入比重、家庭文化消费支出和人均GDP。其中有一些变量的后验均值系数是负值,比如政府的文化事业费用支出,这意味着政府文化支出增加一个标准差将降低0.13的文化产业综合创新率(以TFP表示)。

[1]由于篇幅原因,计算结果文中未展示。

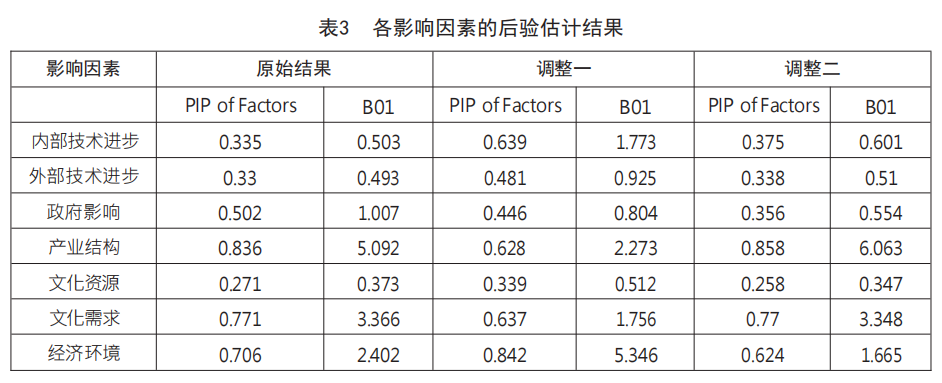

利用公式(8)计算出7个因素的后验包含概率,见表3原始结果(B01为贝叶斯检验结果)。因为计算时为所有因素分配了相等的先验概率(0.5),所以后验包含概率小于0.5的因素显然不能纳入影响综合创新的真实模型。因此,能被纳入影响文化产业综合创新模型的因素只有产业结构、文化需求、地区经济环境和政府影响。

(二)稳健性与假设检验

由于理论的不确定性,为了避免选取的变量偏差导致的结果误差,对上述回归做两种经验性的调整。第一种,将因变量从曼奎斯特生产率指数(TFP)变更为技术进步指数(TECHCH),这样测量的文化产业综合创新则不包含效率的改进,只包含技术的变化;第二种,考虑到一些代理变量可能不是以存量的方式发挥作用,而是以一种流量的方式发挥作用,比如是文化产业R&D投入的变化导致的技术变化差异,而不是每年的R&D投入平均水平导致的技术变化差异。因此将代理变量1~4,15~19在时间序列上做每年的差分处理,并取差分之和,以一种增量的方式纳入模型中。经过两种方法调整后的计算结果见表3调整结果。结果中可见,当自变量变更为技术进步指数后,文化产业行业内的技术创新因素变得重要起来,取代政府影响成为四个具有最高后验概率的因素之一;而采用增量回归的结果则进一步将产业结构的后验包含概率扩大,文化需求的纳入的概率则与原回归几乎相同,经这种调整后的模型结果与原回归结果类似。这两种辅助方法的回归并没有推翻之前的结论,三者在一定程度上具有相似性,表明本文选择的因素与产业综合创新之间的回归关系具有内在稳健性。

利用贝叶斯因子做模型的假设检验,它基于两个假设和之间的比较。定义假设:一个特定的因素被包含在真实的模型之中;备择假设:该因素不被包含在真实的模型之中。则支持相对于的后验优势比由下式给出:

结合在公式(4)中得到的贝叶斯因子,因为假设每个因素的先验概率都是相等的,所以贝叶斯因子等于后验概率比,这意味着。因此可以用贝叶斯因子作为因素假设检验的统计量,按照一定的标准来判定结果的统计显著性:如果 ,意味着

,意味着 该因素有很弱的证据(Weak evidence)能被纳入真实模型中;如果

该因素有很弱的证据(Weak evidence)能被纳入真实模型中;如果 ,意味着该因素有稳健的证据(Moderate evidenceis)能被纳入真实模型;如果

,意味着该因素有稳健的证据(Moderate evidenceis)能被纳入真实模型;如果 ,则有很强的证据(Strong Evidence)证明该因素能被纳入真实模型[24]。假设检验的结果可见表3中的

,则有很强的证据(Strong Evidence)证明该因素能被纳入真实模型[24]。假设检验的结果可见表3中的 列,在三次试验中分别有三个因素通过了假设检验,它们是产业结构、文化需求和经济环境。因此,可以从统计上认为真实模型中包含这三个因素的数据证据是充分的。

列,在三次试验中分别有三个因素通过了假设检验,它们是产业结构、文化需求和经济环境。因此,可以从统计上认为真实模型中包含这三个因素的数据证据是充分的。

(三)经济理论检验与结果分析

上述结论从统计上证明了产业结构、文化需求和地区经济环境是影响中国区域文化产业创新的三个因素,而且政府影响因素也具有潜在的影响力;没有证据证明除此之外的其它因素具有显著影响力。这个结果符合经济现实吗?为此需要进一步探究以下几个问题:

1.产业结构如何影响文化产业的创新

本文研究发现规模以上企业营业收入在文化制造企业、文化批发零售企业、文化服务企业中的比重为代表的产业结构变量对文化产业创新具有显著影响,而且这种影响是正向的(后验均值系数是正值)。其经济意义是产业内大企业越多,文化产业的综合创新能力越强。这与以往一些其他产业创新的研究结果相违背,正如第二节中提到的,一些研究认为小企业具有更高的创新能力,因为小企业更愿意根据消费者意愿改变产品。但是考虑到文化产业与一般工业的差异,本文的研究结果可能更符合实际:数字经济时代文化产业与传统工业有显著的不同,即互联网等数字技术的应用使得大企业有更庞大的销售平台和成规模的用户群体。因文化创意内容可复制性较强,针对消费者的改进性创新只需在客户端稍作修改即可,小企业往往缺乏这种“客户流量优势”,相对而言创新的“成本—收益”比更高。这种“客户流量优势”类似于自然垄断条件,使得拥有更大规模用户的企业创新边际成本递减。以广东省为例,发现类似腾讯的科技企业(部分业务)有时在统计上会被纳入文化产业中。据美国财经杂志《福布斯》公布的2016年世界最具创新的企业评选中,腾讯位列全球第四。而广东省的文化企业总数有10.43万家,一方面其技术创新可能被腾讯买断或收购[2],另一方面其文化内容的创新则需要借助腾讯等企业旗下的平台进行传播和销售,无论是哪个方面均是将创新资源进一步向大企业集中。

2.经济水平越高的地区文化产业创新能力越强

该结论貌似合乎逻辑,这意味着落后地区不可能通过创新的方式来提升本地的文化产业发展水平。实际上,本文的数据证明,人均GDP对文化产业TFP为负向作用,即一个地区人均GDP越高,该地区的文化产业综合创新能力越低;然而在对模型的经验性调整中证明人均GDP对技术进步(TECHCH)为正向作用[3]。综合这两个结果,可以得出一个地区的经济水平能促进文化产业技术进步(即在DEA中描述的决策体在两个时期中自身生产能力的变化),但是落后地区的效率改进更大(即在DEA中描述的决策体跟生产前沿面的距离变化),这很好地证明了“追赶效应”理论在文化产业的适用性。然而从本文的数据中显示,纳入文化产业创新影响因素模型概率更大的是城市化率变量,即一个地区城市化率更高,其文化产业创新能力越强。传统的文化产业理论认为文化产业集群与地区经济发展之间有显著关系,因为“集群发展对城市决策者有强烈的吸引力”[25]。创意集群发展的动力包括:城市品牌战略,建设新型文化基础设施,促进文化多样性,以及重新开发废弃的工业时代遗址(如仓库和发电站)以用于后工业用途(如住宅、公寓、艺术中心和企业孵化器)等[26]。根据文化经济地理学的理论,创意产业集群出现在国际化城市,首先因为它们是全球商业活动中心,例如艺术和娱乐产业在纽约和伦敦等城市茁壮成长,重要原因是它们同时也是金融和专业服务中心[27]。可见城市化率高的地方导致文化创意集群,进而促进产业创新,本文的结果证明了这一点。

[2]腾讯曾收购过大量中小型互联网企业,相关报道可见https://xueqiu.com/2164183023/30889912.

[3]本文并未在表3中呈现详细的变量后验概率和后验中值,实际上在第一个试验性调整中,人均GDP的后验概率为0.280,后验均值为0.001.

3.政府能影响文化产业创新能力吗

虽然政府影响因素并没有通过假设检验,但从第一个模型分析中可看出,政府因素可能具有潜在影响力。而且这种因素的代理变量政府文化事业费用支出与文化产业创新指数之间是负向关系。由此本文认为政府提高政府文化事业支出费用,不一定能提高产业创新能力,反而还有一定的反作用。我们推测这与文化事业单位的低效率相关。对文化产业而言,文化产品兼具一定的公共品属性,依靠政府投入经费至非营利性部门以弥补供给不足是大多数国家通行的做法,尽管这种做法看起来对综合创新并无直接关联,但是它是必要的。相比较于非营利性经费投入,政府对打击盗版、维护市场秩序、保证司法公正性方面的努力是能提高地区文化产业创新能力的,当然本文只采用了法治指数这一个变量来代表政府的一系列市场管理行为。除此之外本文认为政府的文化产业政策也有可能对产业创新产生激励作用。联合国贸发会议指出自20世纪90年代后期以文化产业为语境的相关政策诞生以来,人们越来越多地尝试将文化产业政策与经济创新联系起来。但是出于政策的差异性,本文没有很好的统计方法来测定文化产业政策变量。根据DEA计算的数据,一些文化产业TFP较高的省份,例如天津、安徽、湖南、海南均有推动文化产业发展的相关政策,如何寻找这些政策对产业创新的激励机制,将是未来进一步研究的方向。

4.地区文化资源真的对区域文化产业创新没有影响吗

上述研究结果表明,文化资源对文化产业创新没有显著影响力。这违背了一些相关研究的结论,尤其是对于版权这一因素的看法。尽管大多数研究认为版权是文化产业创新和发展的一个关键因素,但也有相左的意见,比如金斯伯格(Ginsburg)认为由于公司贪婪和消费者贪婪,干扰了消费者友好型复制技术的发展和传播,因此版权名声并不好[28]。又例如劳斯蒂亚拉(Raustiala)的研究表明:在一些产业中,创意在缺乏知识产权保护的情况下能够蓬勃发展,它们被称为知识产权的对立空间(Negative Spaces)[29]。此外,版权发挥作用的途径在于企业如何利用IP开发产品以及版权的司法保护层面(这又回到了政府影响因素之中),而不在于企业拥有版权的数量,因此版权合同数量代理变量并不影响文化产业创新也是一种合理的结果。此外,尽管一些学者认为从“文化产业”到“创意产业”的全球发展趋势表明文化或艺术经济创造中的作用式微,但是文化对于创新依然有积极作用,“作为创新的文化,远不止是创意产业的话语,不仅仅从经济影响的角度来说明文化价值,而且要将文化活动本身分解为新奇(novel)和创造以及遗产和教育”[30]。但本文的结果表明文化机构数量、文化研究者数量、文化遗产数量实际上不会影响文化产业创新。本文的结果更能证明坎宁安的观点,他指出“为创造型经济付出的代价是,艺术和文化的特殊性或差异性将会减少”[31]。来自中国不同省份的证据也可以证明,例如湖北省和陕西省具有丰富的教育和文化资源,但并没有体现出较强的文化产业创新能力。进一步分析导致这种结果的原因可能是政府将更多的具有竞争性的行业纳入文化产业统计中,比如设计、信息传输服务、软件开发等,以至于代表传统意义上文化资源的因素对创新的贡献不足。

五、结论与建议

根据中国的文化产业实证表明,对文化产业创新最具影响力的因素是文化产业结构和文化需求,其次,地区经济水平、文化资源对于区域的文化产业创新没有显著的影响。一个地区文化产业中大企业占比越高和文化需求越高,文化创意的创新能力越强,这表明在中国区域文化产业创新的机制中,文化创意的聚合效应、“文化+”形态的生产融合效应都没能发挥最大的作用,由于规模效应带来的效率提升才是文化产业创新的主要来源,因为大企业往往经营范围更广泛,相对产品种类较多,能从数字经济的平台效应中获益。数字经济时代文化产业的创新与工业经济时代的传统产业创新有显著差异:在工业经济时代,小企业由于与顾客的接近程度导致的产品更新更具前沿性,因而更具有创新能力;而在数字经济时代这种优势被互联网带来的传播力消磨殆尽,即使小型文化企业能产生创新,也需要借助更大的平台流量来推广创新,地理空间上的市场开拓与企业在该地区的创新能力关系被弱化。此外,一个地区的经济水平与文化产业创新的关联性也可以从文化创意阶层的角度解释,因为毋庸置疑更优生活条件无论是从消费层面还是供给层面均能带来创意阶层的集聚,满足一般生活需求后的人群往往追求精神上的富足,他们是文化创意的创造来源。为此本文的结论更能支持那些保护大型文化企业,并以他们为中心建立文化产业集群的产业政策,例如一些文化产业园区或孵化器的创新能力需要借助大型文化企业的平台能力才能得以提高。此外,鉴于文化需求与地区经济发展水平之间的密切关系,本文还建议通过政策引导加强文化需求与本地文化资源之间的关联,通过发展地区文化提升文化自信,以形成文化产业创新的内生动力。

参考文献

[1]Knight K E. A descriptive model of the intra-firm innovation process[J]. The journal of business,1967,40(4):478-496.

[2]Rothwell R. Successful industrial innovation: critical factors for the1990s[J]. R&d Management,1992,22(3):221-240.

[3]Strazdas R, Cerneviciute J, Jancoras Z. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries[J]. Transformations in business & economics,2014,13:42-59.

[4]何里文,袁晓玲,邓敏慧.中国文化产业全要素生产率变动、区域差异分析—基于Malmquist生产力指数的分析[J].经济问题探索,2012(9):71-77.

[5]马萱,郑世林.中国区域文化产业效率研究综述与展望[J].经济学动态,2010(3):83-86.

[6]Abernathy W J, Utterback J M. Patterns of industrial innovation[J]. Technology review,1978,80(7):40-47.

[7]Utterback J M, Meyer M, Roberts E, et al. Technology and industrial innovation in Sweden: a study of technology-based firms formed between1965 and1980[J]. Research Policy,1988,17(1):15-26.

[8]Dodgson M, Gann D, Salter A. The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter & Gamble[J]. R&D Management,2006,36(3):333-346.

[9]Teece D J. Firm organization, industrial structure, and technological innovation[J]. Journal of economic behavior & organization,1996,31(2):193-224.

[10]Greunz L. Industrial structure and innovation-evidence from European regions[J]. Journal of evolutionary economics,2004,14(5):563-592.

[11]Gibbons M. Factors affecting technological innovation in British industry[J]. Industrial Marketing Management,1973,2(2):101-111.

[12]Souder W E, Chakrabarti A K. Government influence and industrial innovation[J]. Industrial Marketing Management,1978,7(1):17-25.

[13]National innovation systems: a comparative analysis[M]. Oxford University Press on Demand,1993.

[14]Caves R E. Creative industries: Contracts between art and commerce[M]. Harvard University Press,2000, p202.

[15]Becker H S. Art worlds[M]. Univ of California Press,1982, p66.

[16]Jones C, Svejenova S, Pedersen J S, et al. Misfits, mavericks and mainstreams: Drivers of innovation in the creative industries[J]. Organization Studies,2016,37(6):751-768.

[17]Mehmet N. Eriṣ, BülentUlaṣan. Trade openness and economic growth: Bayesian model averaging estimate of cross-country growth regressions[J]. Economic Modelling,2013,33(2):867-883.

[18]Fernandez C, Ley E, Steel M F J. Benchmark priors for Bayesian model averaging[J]. Journal of Econometrics,2001,100(2):381-427.

[19]Cunningham S. Hidden innovation: policy, industry and the creative sector[J]. European Journal of Communication,2013,29(3):371-373.

[20]胡惠林,王婧.中国文化产业发展指数报告 (CCIDI)[M].上海:上海人民出版社,2012:279-280.

[21]Potts J, Hartley J, Banks J, et al. Consumer Co- creation and Situated Creativity[J]. Industry and Innovation,2008,15(5):459-474.

[22]毛中根,杨丽姣.文化消费增长的国际经验及中国的政策取向[J].经济与管理研究,2017,38(01):84-91.

[23]Jeffreys S H. Theory of Probability:3d Ed[M]. Clarendon Press, Oxford,1983,p.87.

[24]Schuster J M. Sub-national cultural policy— Where the action is? Mapping state cultural policy in the United States[J]. International Journal of Cultural Policy,2002(8):181–96.

[25]Mommaas H. Spaces of culture and economy: Mapping the cultural-creative cluster landscape[M]. Creative economies, creative cities. Springer, Dordrecht,2009:45-59.

[26]Flew T. Toward a Cultural Economic Geography of Creative Industries and Urban Development: Introduction to the Special Issue on Creative Industries and Urban Development[J]. The Information Society,2010,26(2):85-91.

[27]Ginsburg J C. How copyright got a bad name for itself[J]. Colum. JL & Arts,2002,26:61.

[28]Raustiala K., Christopher Sprigman. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design[J]. Virginia Law Review,2006,92(8):1687-1777.

[29]Oakley K. The disappearing arts: Creativity and innovation after the creative industries[J]. International Journal ofCultural Policy,2009,15(4):403-413.

[30]Cunningham S. What price a creative economy? [J]. Platform papers,2006 (9):138-156.

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)