中国特色公益诉讼案件范围拓展的理由与方法*

作者:颜运秋 2021-10-26 19:24 新传播 【字号:大 中 小】

公益诉讼案件范围的识别与界定是社会组织和检察机关提起公益诉讼以及法院受理公益诉讼案件的先决问题,是公益诉讼制度设计的核心问题,涉及到诉讼法和实体法诸多方面。从我国立法和实践来看,公益诉讼案件范围总的方向是不断地扩大,但是,现有立法的规定与其说是公益诉讼案件范围的规定,倒不如说是公益诉讼案件领域。然而,无论从立法还是司法层面分析,现有的公益诉讼案件范围还是过于狭窄,而且,检察公益诉讼案件范围与社会组织公益诉讼案件范围不统一。消费公益诉讼的案件范围在扩大与限缩之间摇摆。这些问题严重束缚了公益诉讼制度功能的充分发挥。为了便于社会组织和检察机关更加有效开展公益诉讼,非常有必要及时反思我国公益诉讼案件范围的现有局限,分析公益诉讼案件范围拓展的理由,探讨公益诉讼案件范围拓展的方法。通过比较不同立法模式,发现列举肯定加“等”外概括的立法模式不合理,应当采取概括肯定加列举否定的立法模式。这种立法模式首先通过原则性概括方式对案件范围作出一般性规定,然后以否定方式将不予受理的具体事项作出明确列举,对于不予受理的具体事项不得以等外的形式任意扩大解释,只要不在不予受理的具体列举的其他公益案件,就当然属于公益诉讼案件范围。

[摘要]公益诉讼案件范围的识别与界定是社会组织和检察机关提起公益诉讼以及法院受理公益诉讼案件的先决问题,是公益诉讼制度设计的核心问题,涉及到诉讼法和实体法诸多方面。从我国立法和实践来看,公益诉讼案件范围总的方向是不断地扩大,但是,现有立法的规定与其说是公益诉讼案件范围的规定,倒不如说是公益诉讼案件领域。然而,无论从立法还是司法层面分析,现有的公益诉讼案件范围还是过于狭窄,而且,检察公益诉讼案件范围与社会组织公益诉讼案件范围不统一。消费公益诉讼的案件范围在扩大与限缩之间摇摆。这些问题严重束缚了公益诉讼制度功能的充分发挥。为了便于社会组织和检察机关更加有效开展公益诉讼,非常有必要及时反思我国公益诉讼案件范围的现有局限,分析公益诉讼案件范围拓展的理由,探讨公益诉讼案件范围拓展的方法。通过比较不同立法模式,发现列举肯定加“等”外概括的立法模式不合理,应当采取概括肯定加列举否定的立法模式。这种立法模式首先通过原则性概括方式对案件范围作出一般性规定,然后以否定方式将不予受理的具体事项作出明确列举,对于不予受理的具体事项不得以等外的形式任意扩大解释,只要不在不予受理的具体列举的其他公益案件,就当然属于公益诉讼案件范围。

[关键词]社会公共利益 国家利益 公益诉讼 公益诉讼案件范围

[中图分类号]D925 [文献标识码] A [文章编号]1671-3575(2021)01-0105-11

*2019年度广东省普通高校省级重点科学研究应用研究重大项目“粤港澳大湾区营商环境与生态环境法治协同机制研究”(2019-GDXK-0006);广东省哲学社会科学“十三五”规划2020年度一般项目“中国特色公益诉讼案件范围研究” (GD20CFX06);2018年度湖南省智库专项课题“建立湖南知识产权公益诉讼制度的对策与建议”(18ZWC10)

法学界对行政诉讼案件范围已经有较多较深入的研究,但是,对公益诉讼案件范围的研究成果不多且较为肤浅;而且,传统行政诉讼案件范围的研究成果对公益诉讼案件范围的研究不具有当然的可解释性,这是由行政诉讼与公益诉讼不同的目的和性质所决定的。已有的研究公益诉讼的理论成果中有些提及到了公益诉讼案件范围问题,但论述非常简略且观点不一。虽然大多主张扩大公益诉讼案件范围,但是对于应当如何扩大以及扩大到多大范围,尚未达成共识。 [1-3]2019年中共十九届四中全体会议通过决定,在该决定第四部分中提到“拓展公益诉讼案件范围”。这说明“拓展公益诉讼案件范围”属于一个重大的理论与实践问题。我国属于大陆法系国家,法官依法裁判案件,对于案件的类型必须要有明确的类型,检察院和法院才能立案,才能进入司法程序。但是,我国现行公益诉讼范围明显过窄,检察官和法官又不能对“等”外案件作扩大解释,这就造成了现实中很多本应当属于公益诉讼案件,由于没有法律的明确规定,而无法进入司法裁判的场域。“拓展公益诉讼案件范围”的论题中暗含的内容非常丰富:第一,公益诉讼案件范围是受到特定历史条件制约的;第二,已有公益诉讼案件范围是过于狭窄的;第三,公益诉讼案件范围是可以不断拓展的;第四,公益诉讼案件范围需要进一步拓展。公益诉讼案件范围为什么需要拓展?如何予以拓展?到底拓展到哪些范围为合理?等等。这些问题都是值得深入探讨的,我们有必要深入地探讨公益诉讼案件范围的确定因素和确定方法,从而合理拓展公益诉讼案件范围和充分有效发挥公益诉讼的价值功能。

一、我国公益诉讼案件范围的现有局限

公益诉讼案件范围与原告资格问题,可以说是公益诉讼的两个核心问题。学界早期主要集中在原告资格的研究,现在的重点应当转移到公益诉讼案件范围问题。自从2012年修改 《民事诉讼法》确立公益诉讼制度以来,公益诉讼案件范围的界定在立法上多有体现,而且有些变化和不定型,表明这个问题没有很好解决。《民事诉讼法》规定了“污染环境损害社会公共利益的行为”和“侵害众多消费者合法权益损害社会公共利益的行为”这两种公益诉讼案件范围。2013年修改的《消费者权益保护法》规定“侵害众多消费者合法权益的行为”为消费公益诉讼的案件范围。2014年修改的《环境保护法》规定“污染环境、破坏生态,损害社会公共利益的行为”为生态环境公益诉讼的案件范围。2014年12月初,最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》规定“已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的污染环境、破坏生态的行为”为生态环境公益诉讼的案件范围。2014年12月最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第284条维持了2012年《民事诉讼法》第55条的规定。

自从2015年检察机关在部分地区开展公益诉讼试点工作以来,公益诉讼案件范围有所扩大,而且主要以“领域”方式来表达,主要集中在生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让、食品药品安全领域,但是在不同性质的公益诉讼方面,案件范围是有差异的。在民事公益诉讼方面,还是基本维持2012年《民事诉讼法》的规定。但是,案件范围既有扩大,也有缩小。从“污染环境损害社会公益的行为”扩大到“破坏生态损害社会公益的行为”,将“侵害众多消费者合法权益损害社会公益的行为”仅局限于“食品药品安全”领域。在行政公益诉讼方面,主要就“生态环境和资源保护”“国有资产保护”“国有土地使用权出让”三个领域中负有监管职责的行政机关违法行使职权或者不作为三类案件起诉。看上去案件领域增加了“资源保护”“国有资产保护”“国有土地使用权出让”,但是这三个带有“国”字号的领域,其实是基于国家所有权纠纷而引发的案件,与其说是行政公益诉讼案件,倒还不如说是特殊的民事公益诉讼案件。

2017年检察机关开展公益诉讼试点工作结束以后不久,全国人大常委会专门修改《民事诉讼法》和《行政诉讼法》,规定检察机关行政公益诉讼案件范围。其内容与检察机关公益诉讼试点办法的规定完全一致,充分表明了对检察机关开展公益诉讼试点工作的肯定。

2018年最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,对公益诉讼案件范围也做出了同样的规定。

为了直观起见,笔者按照时间先后,就立法与司法解释上对公益诉讼案件范围的表述,以表格的形式排列出来,让大家分析起来更加一目了然,从而更加清晰的了解到我国公益诉讼案件范围的发展脉络和现有局限(见表1)。

从以上立法表述,笔者分析得出以下结论:第一,公益诉讼案件范围总的方向是在不断扩大。就案件保护的法益来看,从保护社会公共利益拓展到保护国家利益。就案件领域来看,从“污染环境”扩大到“破坏生态”,从两领域 (生态环境保护、众多消费者合法权益保护)扩大到三领域(生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让)再扩大到四领域(在原基础上增加食品药品安全),再以“等”为兜底。第二,现有立法的规定与其说是公益诉讼案件范围的规定,倒不如说是公益诉讼案件领域。不同的领域里面实际上存在很多具体的案件类型,但是对这些类型,单靠诉讼法是无法解决的问题,需要结合实体法,特别是单行法才能解决。第三,没有界定“国家利益和社会公共利益”的具体内涵,也许这也是诉讼法无法单独解决的问题。但是,从立法技术角度来看,没有案件范围的立法规定不符合司法规律与司法要求,为什么这些立法都不对公益诉讼的受案范围或者标准作出明确规定呢?这显然与“公共利益”内在含义的复杂性、多重性以及不确定性具有直接关系。第四,肯定列举非常不完整,排除列举缺乏,肯定列举 +概括的表达方式不合理。第五,检察公益诉讼案件范围与社会组织公益诉讼案件范围不统一。《民事诉讼法》第55条第1款和第2款对公益诉讼案件范围的规定出入很大,既有扩大也有限缩,第2款相对于第1款扩大了破坏生态和资源保护的案件范围,但是限缩了消费公益诉讼的案件范围,仅限于食品药品安全领域。这说明,检察机关并非对所有消费公益违法行为拥有起诉权,而仅对“食品药品安全领域”的消费公益违法行为拥有起诉权。第六,消费公益诉讼的案件范围在扩大与限缩之间摇摆。 《民事诉讼法》规定的消费公益诉讼的案件范围受制于两个条件:一是侵害众多消费者合法权益,二是达到损害社会公共利益的程度,二者缺一不可;而《消费者权益保护法》规定,侵害众多消费者合法权益,就可以作为公益诉讼案件受理。众多就是数量多,与消费者是否特定无关。 [4]这就取消了以损害社会公益为前提,过于扩大了消费公益诉讼的案件范围。他们认为,只要被侵害合法权益的消费者人数“众多”(如达到200人以上),即应纳入消费公益诉讼的适用范围,这种观点导致了和代表人诉讼制度的混同。笔者认为,在把握消费公益诉讼的案件范围时,还是要严格遵守社会公共利益标准,不能机械坚持人数众多的标准。社会公共利益标准强调受害主体的不特定性,如果是特定的消费者,即使人数众多,也不属于公益诉讼保护范围,而是私益诉讼的保护范畴,充其量这种诉讼属于代表人诉讼而已。至于限缩,主要表现在,检察机关只能提起在履职过程中发现的涉及食品药品安全方面的消费公益诉讼案件,至于其他领域,如生产资料、交通工具、电器产品、自住商品房和服务等领域发生的消费公益诉讼案件,检察机关则无权起诉,这就严重限制了检察公益诉讼作用的发挥。

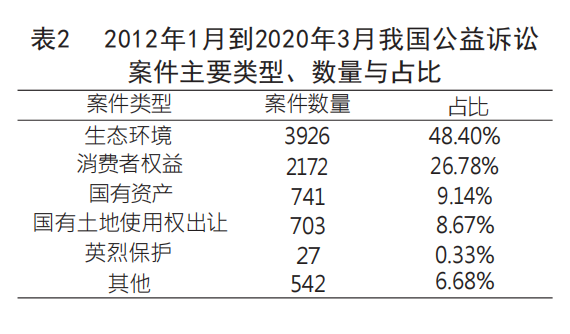

通过检索中国裁判文书网,统计得知2012年1月到2020年3月全国公益诉讼案件共计8111件,具体包括民事公益诉讼、行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼、执行等公益诉讼案件,其中,生态环境保护类3926件,占48.40%,消费者权益保护类2172件,占26.78%,国有财产保护类741件,占9.14%,国有土地使用权类703件,占8.67%,英烈保护类27件,占0.33%,其他类公益诉讼案件542件,占6.68%,这其中一部分是执行案件,还有一部分为赔偿案件(见表2)。这说明,公益诉讼司法实践依然局限于立法明确确立的5个领域,而且以生态环境保护公益诉讼案件和消费者权益保护公益诉讼案件为主,其他领域基本上没有予以拓展。

二、拓展我国公益诉讼案件范围的理由

公益诉讼案件范围在美国、英国、日本、印度、韩国、东南亚等国家和我国台湾地区等出现了不断扩大的发展趋势,主要涉及生态环境保护、食品药品安全、文化遗产保护、教育与性别歧视以及公民基本权利等各领域, [5]对我国公益诉讼案件范围的拓展具有一定的借鉴意义。有学者早就意识到,由于我国社会经济体制的不成熟,国有资产流失严重,市场经济秩序不健全,行政垄断非常典型,生态环境破坏现象层出不穷,城市规划混乱,社会福利公益案件频发等等情况的出现,必然导致公益违法事件或者案件的增多。但是,实际上这些带有明显公益性的事件或者案件不可能都纳入到公益诉讼案件范围。 [6]这种判断在当时也许具有一定的合理性,因为那时我国没有确立公益诉讼制度,这些明显带有公益性的事件或者案件无法找到对接的司法程序。但是时至今日,如果我们还停留在那个时代的观念里,是不合时宜的。当然我们有必要说明这些明显带有公益性的事件或者案件纳入和不纳入公益诉讼案件范围的理由。有学者建议,借鉴西方国家和我国台湾地区的立法经验,先在选举、环保、国有资产保护、垄断行为、不正当竞争等矛盾比较突出的领域中开展公益诉讼。 [7]公益诉讼与私益诉讼最根本的区别在于,前者关注公益的司法救济,不允许将私益争议转化为公益诉讼,除非个人利益包含在公共利益范围内。 [8]有学者认为,婚姻、收养、禁治产等案件事涉公序良俗,且绝大部分都存在现实的私权主体,社会组织和检察机关不宜过度干涉社会公众的私生活。笔者也赞同这种观点,但是,理由是什么?语焉不详。笔者认为,贫困、种族歧视、妇女堕胎、禁治产、英烈保护、违反亲属法以及弱势人群保护等,虽然在国外属于公益诉讼的范畴,但是在我国不典型,所以,至少现阶段不应当是公益诉讼关注的重点。《英烈保护法》和司法实践试图将英烈保护规定为第五类或者第五领域的公益诉讼案件,是在拓展公益诉讼案件范围方面做出的努力。但是,笔者认为,英烈保护属于公益诉讼案件其实还是有些勉强,因为英烈毕竟也是特定的个体,其利益是特定的,至于保护英烈是为了保护人民对英烈的敬佩之情,其实已经是一种间接折射的利益,并不是英烈利益本身。在理论界,普遍认为要拓展公益诉讼案件范围,但是对于拓展公益诉讼案件范围的理由,认识还不深刻。在确定公益诉讼案件范围时,微观而言,应当考虑诉讼的目的、原告的诉权、当事人的诉讼请求、诉讼客体即被诉行为的种类、检察官和法官在办理案件时的能力等;宏观而言,应当结合我国的政治、经济、文化发展水平、法治建设步伐,以及行政权与司法权的合理边界等诸多因素,将当前典型的公益受损案件类型化后规定在相关的法律之中,有效指导检察院和法院办理公益诉讼案件。

第一,拓展公益诉讼案件范围有利于解决实践中公益受到严重侵害的问题。在司法实践中,公益诉讼的案件类型仍然囿于法律列举情形,集中于生态环境资源、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等方面。但是,在现实生活中,侵害国家利益和社会公共利益案件所涉及的领域很广,比如,规划、公共建设投资以及政府财政资金使用等领域的公益违法案件,理论上都应当纳入公益诉讼的案件范围。以今年爆发的新冠肺炎疫情为例,这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广泛以及防控难度最大的一次全国性甚至世界性重大突发性公共卫生事件。 [9]世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞2020年1月30日宣布中国新冠病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件 (PHEIC),同时,他称赞,中国采取了超常规有力措施,中国在很多方面为应对疫情提供了榜样。 [10]但是,个别地方,在一定时间内依然发生过囤积居奇,哄抬物价,生产、销售伪劣防护用品,故意编造疫情谣言,抗拒隔离,野生动物市场“洗白”(名为养殖狩猎实为贩卖)等现象。这些都是侵害公共利益的行为。所以,笔者前不久在《检察日报》发文专门探讨拓展野生动物保护检察公益诉讼案件范围。 [11]2020年2月24日全国人大常委会做出全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习的决定。2020年初,最高检察院明确要求各级检察机关积极稳妥探索拓展野生动物保护领域的公益诉讼。这是拓展公益诉讼案件范围的理论探索与实践尝试。

第二,拓展公益诉讼案件范围有利于有效监督行政权的合理行使。行政权的强化是一把双刃剑,是一种最容易被滥用的权力。行政管理涉及社会的方方面面,行政权的不当行使,不仅给直接利害关系相对人造成损害,而且会给不特定多数人的社会公共利益和国家利益造成损害,而且后者越来越普遍和隐蔽。所以,很多法律明确规定有关行政管理机关及其工作人员的具体职责和法律责任,并建立有效的监督和追责机制,公益诉讼就是其中有效的机制之一。公益诉讼的案件范围直接影响到社会组织的诉权、检察机关的法律监督权和法院的司法裁判权的行使范围以及通过司法救济公益的广度和深度。以这次新冠肺炎疫情为例,与2003年SARS防控最大不同的特点是,在一开始就强调依法防控。从立法、执法、司法、守法各环节有效发力,为疫情防控工作提供有力法治保障。 [12]这些法治保障措施主要包括:强制隔离、强制戴口罩、禁止或者限制集会、停产、停业等。应急状态下的治理,不同于常规状态,政府必须采取特殊应对措施而适当克减部分私人权利,以维护社会公共利益。所以,必须注重发挥法治的作用,合理平衡公共利益与私人利益之间关系。 [13]在疫情防控过程中,有些地方出现了形式主义、官僚主义现象。对那些不作为、乱作为的行政行为,有必要发挥公益诉讼的作用。在这些有效制度的保障下,我国新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利,这其中,法治特别是公益诉讼制度发挥了不可磨灭的作用。 [11]

第三,拓展公益诉讼案件范围有利于提升国家治理能力和治理体系现代化水平。运动式治理现象在中国国家运行中相对突出,引起了学者和媒介的广泛注意和讨论。在当代社会,运动型治理机制本身面临深刻危机,有偏离法治轨道的嫌疑和迹象。首先,运动型治理机制引发了一系列危机,使得常规与运动作为双重治理机制的边界越来越模糊不清,严重限制了组织效率。其次,运动型治理机制与法理权威形成紧张摩擦碰撞。 [14]建立法治国家是执政党多年来提出的目标和制度建设方向。公益诉讼是避免和减少运动式治理现象的有效方式,确保政府在法治的轨道上管理国家和社会。公益诉讼案件范围是公益诉讼的先决问题,是制度设计的初始条件和基础,是公益诉讼进程得以顺利有序进行的前提条件,能够为公益诉讼提供明确指引,促使其整合有限办案资源,有针对性地提起诉讼,使程序具有可操作性。应对疫情是国家治理体系与治理能力的一次大考,重大公共安全事件所造成的影响直接影响着整个国家和社会的发展,无论从“量”的利益,还是“质”的利益去衡量,都应将其纳入公益诉讼的范围。最高人民检察院积极稳妥探索拓展野生动物保护领域的公益诉讼,体现了公益诉讼在应对重大公共安全事件中的探索。但是,重大公共安全事件并非只有疫情,疫情也并非只有野生动物可以造成,每一场应对都是各职能领域甚至全社会的共同参与。检察机关将重大公共安全事件纳入公益诉讼范围,是落实党中央“拓展公益诉讼案件范围”要求,提升国家治理能力和治理体系现代化水平的有益之举。 [15]

第四,拓展公益诉讼案件范围是公益诉讼理论研究的智慧结晶。公益诉讼学理研究者所主张的公益诉讼案件范围要比立法上所确立的公益诉讼案件领域要广泛得多。垄断行为和不正当竞争行为是有害市场竞争的行为,对社会公益造成损害,特别会侵害不特定消费者的利益,亦可认为系对社会公共利益的损害。所以,应当要建立和完善我国的竞争公益诉讼制度和反垄断公益诉讼制度。 [16](P344 -357)笔者认为,在政府采购、知识产权滥用、格式条款、就业歧视、劳动基准、集体合同、社会保障标准、证券市场监管、税收、金融等领域都普遍存在公益违法的情形,这些领域发生的案件很多可以纳入公益诉讼的范围。 [16](P304 -413)抽象行政行为具有针对不特定人或者事反复适用、不断发生法律效力等特征,这些特征决定了它更可能侵害公益。可见,无论是我国行政诉讼制度发展的自身要求还是建立行政公益诉讼制度的客观需要,都应当要突破我国现行行政诉讼法将受案范围仅仅局限于具体行政行为的规定,尽快将抽象行政行为(至少是规章以下的抽象行政行为)纳入行政诉讼受案范围。 [17]此外,比如政府信息公开诉讼案件,是典型的公益诉讼案件,但是,我国还没有引起足够的重视。信息公开作为政府与人民沟通的基础,对其进行制度上的规定有利于政府行政的透明化,从而为法治政府的建设做出必要准备。

三、拓展我国公益诉讼案件范围的方法

公益诉讼具有较强的政策性,既要适度扩大现有公益诉讼案件范围,又要反对无限扩大受案范围的观点和做法,以免司法权被滥用。确定公益诉讼案件范围要符合我国国情,不能照搬照抄国外的经验。既要依据宪法的规定,正确处理好各国家机关的关系,特别是行政机关与司法机关的关系,又要符合诉讼法的规定,合理划分检察公诉权的边界,防止对私人诉权的干涉。既要考虑行政执法能力和社会公众对公益的诉求程度,又要客观考虑社会组织和检察机关开展公益诉讼的条件和能力。

第一,正确处理行政权与司法权的关系。维护公益是行政权行使的天职,司法权的启动只是发挥维权和救济的补充性功能,所以,司法权对行政权的监督只能保持在合理的限度。公益诉讼案件范围的宽窄,实际上体现了司法权所能够触及的深度和广度,公益诉讼制度设立目的是当行政权力失灵并危及和损害公共利益的时候,为了切实兜底公共利益而设立的司法程序。所以,司法权的作用是有限的,不能主动干预行政权力的行使,只有在行政权力失调的情况下司法权才能得以启动。严格意义说来,在行政权不触及的领域,当然一般也就没有公益诉讼发挥作用的空间。如果公益诉讼案件范围过大,势必会影响行政机关实现行政管理目标,加大行政权和司法权的冲突,甚至会形成司法权对行政权的不当干涉,因此,出于对行政权效率价值的保护和尊重,我们要防止司法机关滥诉和职权上的越俎代庖。再者,我国公益诉讼起步较晚,仍处于不断探索阶段,制度上还很不成熟,为了确保司法的公正性和准确性,要立足于我国的具体国情,公益诉讼案件范围不宜过大。当然,我们不能故步自封,过于死板狭窄地规定公益诉讼案件范围。时代是发展变化的,公众对公共利益的诉求在不断增强,所以必须采取开放的态度对待公益诉讼案件范围的制度设计。公益诉讼案件范围涉及行政权与司法权关系,虽然总的趋势是司法审查范围的不断扩大,但是,有些行政行为的性质决定了它不可能纳入司法审查的范围。比如,国防和外交行为,为了避免给国家利益造成无可挽回的损失,需要保密而排除司法程序的适用;紧急状态处置行为与突发事件应对行为,需要快速处理,不得贻误时机,不需要进入司法程序;处理社会动乱的决策行为,其中涉及很强的政策裁量,司法无法评判和衡量。 [1]这就决定了公益诉讼案件范围具有一些排除事项。

第二,科学合理界定公共利益。“目的为全部法律的创造者。”[18]公益诉讼的产生也是如此。虽然公共利益的界定是一个典型的实体问题,但是,也是确定公益诉讼案件范围的先决问题。 [19-20]公共利益的内涵与外延与公益诉讼案件范围关系密不可分,公共利益的外延变宽,那么,公益诉讼的案件范围必然扩大,反之亦然。对“公共利益”的任意解释,必然导致公益诉讼案件范围的不确定性,这既不符合司法规律,也不利于指导司法实践。我国行政诉讼法对行政公益诉讼的案件范围(严格而言是案件领域),采取了列举加概括的立法模式,明确列明了四个领域,并对“等领域”作出肯定性概括。但是,迄今为止,各级法院并没有就除上述列明的四个领域之外的其他侵害公共利益的行为立案,“等领域”肯定性概括条款,实际上是个虚置条款,并没有发挥应有的作用。公益诉讼案件范围是以公共利益的界定为前提。公共利益的不确定性势必造成公益诉讼案件范围的模糊性,究竟哪些利益可被认定为公益,理论与实践都存在很大差异。虽然理论上对公共利益的界定千差万别,但是权威的界定方式主要有两种:第一是立法安排,也就是,在法律条文中明确界定公共利益的范围;第二是司法安排,也就是,由司法机关在个案中确定公共利益的范围。这两种方式各有利弊,立法安排权威性较强、耗时较短、法律位阶较高,符合我国成文法的传统,更能保证法制的统一,避免不同司法机关因为裁量尺度不同而造成公益范围的明显差异。 [21]司法安排具有一定的灵活性,可以结合个案由司法人员灵活把握,但是由于我国司法人员素质参差不齐,造成在司法实践中缺乏界定公益的能力。所以,对于司法安排方式,应当限制在由最高人民法院和最高人民检察院做出司法解释和发布指导性案例的形式,结合特定的疑难案件来界定公共利益的范围和确定是否属于公益诉讼案件。

第三,采用正确的立法模式。确立案件范围必须坚持一定的立法模式。纵观世界主要国家的立法模式,笔者归纳出概括式、列举式和混合式三种立法模式,不同的立法模式体现出不同的立法意图和立法者不同的逻辑思路。确立案件范围的原因在于存在允许起诉与不允许起诉的纠纷类型,为了在他们之间形成一条分界线,就需要一定的确定案件范围的立法模式。概括式模糊开放,司法者不容易把握。列举式便于司法者把握,但是缺乏灵活性。从逻辑学上理解,肯定与否定的混合并用模式不符合排中律的基本要求。如果我们把公益纠纷的母集合设为C,把允许起诉的公益纠纷的子集合设为A,把不允许起诉的公益纠纷的子集合设为B,那么,当且仅当C为有限集合, A与B完全周延,则A+B=C。但是,按照这种假设逻辑来确定确定案件范围是不现实的。因为母集合C实际上是个无限集合,这就决定了A和B两个子集合中必然至少有一个也是无限集合,否则的结果只能是A+B≠C,这必然造成可诉与否模糊问题依然无法解决。常常不可避免产生两个疑问:没有被规定在可诉范围内的行为是否都属于不可诉的行为和没有被规定在不可诉范围内的行为是否都属于可诉的行为。这两个问题一直困扰着司法人员。公益内涵的模糊性决定了无法用肯定列举的方式对可诉范围做出规定,只能对不可诉范围用肯定列举的方式来表达。所以,在诉讼制度上,应当采取概括肯定加列举否定的立法模式,即先用概括的方式对案件范围作原则性规定,接下来,明确以否定方式列举不属于案件范围的事项,否定列举必须尽量穷尽当时社会的各个方面,不得保留“等”之类的兜底表述。这种方式可以最大限度地拓展公益诉讼受案范围,也消弭了因分别列举应受理的案件与不应受理的事项之后未形成紧密对接而产生的空白地带。一般说来,以下行为不宜由法院以行政公益诉讼的方式审查,应当予以排除:(1)以国家名义、凭借国家权力实施的政治行为或者国家行为;(2)制定和实施法律、法规(不包括规章及以下规范性文件)的行政立法行为;(3)行政机关制定和实施的内部管理行为;(4)公安机关和国家安全机关依法实施的在刑事案件中的侦查行为;(5)普通民事主体实施的侵犯社会公共利益的民事违法行为。对于这些不予受理的事项必须封闭在一个合理的范围内。如果今后出现了新的应当作为不予受理的事项时,可以在制定和修改相关法律的时候予以明确规定。

第四,拓展公益诉讼案件线索。公益违法是很典型的公地悲剧现象,公益诉讼缺乏正向激励机制,是否提起公益诉讼存在很大的搭便车现象,这就造成公益违法现象很多而公益诉讼案件很少的怪现象。所以拓展公益诉讼案件线索是将拓展的公益诉讼案件落到实处的重要前提。我国的吹哨人制度没有系统地建立起来,特别是2012年确立公益诉讼制度但又排除公民个人的公益诉权以来,民众对公益诉讼多表现为漠不关心的态度。根据2017年专门修改的《民事诉讼法》和《行政诉讼法》的规定,公益诉讼案件的现有线索来源限定于检察机关在履行职责中发现的公共利益案件。“检察机关履行职责”的表述,就明确排除了其他主体自行收集线索的可能性。我们应该对检察机关履行职责做扩大解释,而且不能断章取义和一叶障目地去理解法条,必须要结合其他法律系统去理解。其实,人大、政协、党委、政府等机关移送给检察机关的案件,以及公民、法人、其他组织控告申诉中发现并移送给检察机关的线索,也应当是检察机关履行职责的应有范畴。 [19-20]值得一提的是,应当确立和完善“吹哨人”制度,通过立法赋予组织内部人员向组织外部披露组织中有害国家利益和社会公共利益行为甚至非法行为的权力。 [22]其实,我国宪法中存在与“吹哨人”制度内核一致的规定,主要是言论自由与公民批评建议权的规定。在其他社会属性较强的法律制度当中,也多有关于检举控告揭发相关制度(简称公益告发制度)的规定,这些内容与“吹哨人”制度不谋而合,只是缺乏可操作的具体措施而已。所以,激活公益告发制度可为公益诉讼提供更多线索。

第五,确立公益诉讼案例指导制度。实际上,立法机关并不享有公共利益的“最后决定权”,司法行为尤其是审判行为,可以在个案中促使公共利益内容的进一步明确,此即所谓的“由司法决定公益。”这也就是以“法官的智慧”来配合“立法者之智慧”。 [23]其前提是,法官有很强的专业素质之外,还要有很强的政策考量能力。我国现有的地方法官一般不具备这样的素质和能力,但是他们需要日常办理案件;而最高法院的法官一般具有这样的素质和能力,但是他们却不办理一般的案件。为解决这个司法实践脱节的问题,确立公益诉讼案例指导制度来合理界定公益诉讼案件范围,有其特殊的价值和优势,例如,既尊重了文义解释方法,也鼓励和规范了法官的创造性等等。待决案件的法官如果对案件定性难于把握,就可以参照相应的公益类指导性案例做出判断,从而缓和司法实践与现有狭窄规定之间难以调和的矛盾。公益诉讼指导性案例是从既判案件中推荐和遴选出来的、具有创造性的公益诉讼案件,它们受到了最高人民法院和最高检察院的支持和鼓励,这本身就是对法官审判案件创造性的充分肯定。截至2019年底,最高人民法院和最高人民检察院关于公益诉讼的指导性案例共有10例。 [1]指导性案例对于积极引导司法实务,及时调整各项缺漏,弥补立法和司法解释的不足,确保司法统一,提高审判质量和效率,维护司法公正,具有重要作用。对公益诉讼而言,案例指导制度尤其重要,不仅因为公益诉讼属于新型诉讼,基层法院没有积累太多的司法经验,更是因为公共利益概念本身的含糊和理解上的巨大分歧,导致法官在审理公益诉讼案件的时候无所适从,所以需要强化公益诉讼指导性案例的引导作用,以指导性案例详明阐释法律规定的案件范围,以便于统一公益案件的适用标准,确保司法尺度的统一。2019年12月黑龙江省人民检察院召开了主题为“充分履行检察职能,推进公益诉讼工作实现新跨越”的新闻发布会,并发布了10个检察公益诉讼典型案例。这些典型案例对进一步深化公益诉讼实践探索有一定的借鉴意义。但是,对于“公共利益”能否进行司法救济的这一重大问题的取舍标准与条件,如果立法上不予明确而完全交由司法机关自行决定,不仅不符合公益诉讼案件受理条件、标准应当公开,明确的客观要求,而且由于我国各级法官素质参差不齐和认识上的不尽相同,容易出现同案的不同受理态度和不同判决结果的差异,这将损害法律的严肃性与统一性。 [24]

[1]其中,最高人民法院公布民事公益诉讼案件2例;最高人民检察院公布民事公益诉讼案件2例和行政附带民事公益诉讼案件6例。

四、结论

60年前在美国兴起的公益诉讼,最初主要适用于环境保护和公共资金保护领域,后来逐步向其他领域拓展,并逐渐扩展到世界其他国家和地区。从我国现有的立法与司法实践来看,对公共利益司法保护的范围与领域依然过于狭窄,导致很多公共利益违法行为游离于司法之外。由于我国是成文法国家,如果法律没有明确规定诉权的话,司法机关一般是不能做扩大解释,这种做法是无可厚非的;立法者基于公益诉讼实践经验和司法能力的不足,或者基于其他更深原因的考虑,不敢大规模拓展公益诉讼的案件范围。其实,单纯依靠修改哪一部程序法或者实体法都是无法一蹴而就解决公益诉讼案件范围问题的。我国的公益诉讼立法从民事诉讼法的修改开始并首先确立民事公益诉讼制度,进而修改行政诉讼法再确立行政公益诉讼制度,这种立法路径的选择其实是迂回的选择。其实,在民事领域,几乎不存在直接的公益诉讼案件,而且过于强调民事公益诉讼制度,特别是过于强调检察民事公益诉讼的做法,必然会造成对私权的过度干涉,也容易导致民事公益诉讼制度和民事代表人诉讼制度的混同。政府负有维护国家利益和社会公益的基本职责,是维护国家和社会公益的第一责任主体。所以,行政公益诉讼制度才是对人民正确行使监督政府的权力,有效保护公益的最为有力的、最后的司法保障。立法的重点应当是建立行政公益诉讼制度,以规范和约束公益行政行为。拓展公益诉讼案件范围是公益诉讼理论研究的智慧结晶,有利于解决实践中公益受到严重侵害的问题,有利于有效监督行政权的合理行使,有利于提升国家治理能力和治理体系现代化水平。正确处理好行政权与司法权的关系、科学合理界定公共利益、采用正确的公益案件立法模式、拓展公益诉讼案件线索和确立公益诉讼案例指导制度,是拓展我国公益诉讼案件范围的基本方法。

参考文献:

[1]姜明安.扩大受案范围是行政诉讼法修改的重头戏[J].广东社会科学,2013(1):20-27.

[2]秦鹏,等.检察环境行政公益诉讼受案范围的实证分析[J].浙江工商大学学报,2018(4):6-18.

[3]田凯.拓展检察公益诉讼范围思考[N].检察日报,2019-12-17(3).

[4]沈德咏.最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2015:753 -754.

[5]胡云红.比较法视野下的域外公益诉讼制度研究 [J].中国政法大学学报,2017 (4):16-40.

[6]黄学贤.行政公益诉讼若干热点问题探讨[J].法学,2005(10):45-52.

[7]蔡虹,梁远.也论行政公益诉讼[J].法学评论,2002(3):100-107.

[8] Arun Ray Mohapatra. Public interest litigation and human rights in India[M].New Delhi ∶ Radha Publications,2001:77-79.

[9]习近平.在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话[R/OL]. (2020-02-24)[2020-02-25].人民网, https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659365280843517013&wfr=spi der&for=pc.

[10]邓圩,廖丹.世界卫生组织将新型冠状病毒疫情列为PHEIC[EB/OL]. (2020-01-31)[2020-02-11].人民网, http://world.people.com.cn/n1/2020/0131/ c1002-31565617.html.

[11]颜运秋,陈忠.拓展野生动物保护检察公益诉讼案件范围[N].检察日报,2020-03-10(3).

[12]习近平.全面提高依法防控依法治理能力健全国家公共卫生应急管理体系[J].求是,2020(5):4-8.

[13]周佑勇.坚持在法治轨道上推进疫情防控治理[N].学习时报,2020-02-17(1).

[14]周雪光.中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究[M].北京:三联书店,1997:155.

[15]徐金海.将重大公共安全事件纳入公益诉讼范围[EB/OL]. (2020-02-18)[2020-02-20]. https ∶// www. sohu.com/a/373930507_162522.

[16]颜运秋.公益诉讼法律制度研究[M].北京:法律出版社,2008.

[17]罗豪才.行政法论丛:第5卷[C].北京:法律出版社,2002:337-339.

[18][美]博登海默.法理学:法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1999:109.

[19]颜运秋.公益诉讼理念研究[M].北京:中国检察出版社,2002:1-40;

[20]颜运秋.公益诉讼理念与实践研究[M].北京:法律出版社,2019:1-46.

[21]秦前红.检察机关参与行政公益诉讼理论与实践的若干问题探讨[J].政治与法律,2016(11):83-92.

[22]Faunce TA,Jefferys S.Whistle blowing and scientific misconduct:Renewing legal and virtue ethics foundations[J].Med Law,2007(3):567-584.

[23]陈新民.宪法基本权利之理论基础[M].台北:元照出版公司.1999:158-165.

[24]廖中洪.对我国《民诉法》确立公益诉讼制度的质疑[J].法学评论,2012(1):120-126.

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)