中国大陆老年移民群体的美国社会融入—以美国密歇根州中国大陆老年移民为例*

2021-08-30 15:51 来源:深圳社会科学

[摘 要]本文以问卷调查和个案访谈的方式,对美国密歇根州中国大陆老年移民群体的社会融入情况进行了考察,涵盖了密歇根州中国大陆老年移民群体的移民途径、就业状况、居住情况、政治参与、社会交往等内容,在此基础上对密歇根州中国大陆老年移民群体的社会融入状况进行分析,认为中国大陆老年移民群体的社会融入性较低,其主要原因在于中美社会中的文化、生活方式、意识形态等方面的差异较大。相对于青少年、中年人等其他人群而言,老年人的生活方式、思维习惯、价值观念等方面更不容易发生改变,因此难以融入美国社会。

[关键词]美国 密歇根州 中国大陆移民 老年 社会融入

[中图分类号] C913;C915[文献标识码] A[文章编号]1671-3575(2020)02-0103-10

*本文系国家社科基金重点项目“欧盟少数民族事务治理研究”(19AMZ014)的阶段性成果。

随着中国对外开放程度的提高,大量的中国大陆移民进入美国。根据美国人口统计局公布的数据,截止2016年底,来自中国大陆的移民已达到230万人,约占美国外来移民总人口的5%。[1]中国已经成为美国的第三大移民来源国,仅次于墨西哥和印度。从时间段来看,来自中国大陆的移民群体中,有约44%的中国大陆移民在2000年之前进入美国,56%的中国大陆移民在2000年之后(包括2000年)进入美国。从中国大陆移民的年龄结构来看,中国大陆移民群体中的65岁以上的老年人占18%,不仅高于美国本土出生的老年人2个百分点,也高于全体移民群体中老年人的比例。[2]

中国大陆移民老年群体[3]在美国生活状况如何,能否顺利地融入美国社会,这些问题引起了笔者的兴趣。得益于中国国家留学基金委员会的资助,在2016年9月至2017年9月期间,笔者作为密西根大学的访问学者在美国密歇根州进行了为期一年的访学,开始对美国密歇根州中国大陆移民老年群体[4]进行了问卷调查和个案访谈,共发放问卷218份,其中有效问卷202份,进行个案访谈86人次,遍及密歇根州的几个重要城市,包括密歇根州首府兰辛市、密歇根州最大的城市底特律市、密西根大学所在地安娜堡市、华人较为集中的特洛伊市、诺维市、伊普斯兰提市、弗林特市,等等,在问卷分析和个案访谈的基础上,形成了本篇论文。

[1]数据来源于美国国家统计局(United States Census Bureau)官方网站:https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml。

[2]数据来源于美国移民政策研究所(Migration Policy Institute)的官方网站:https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states, Jan.15,2020。

[3]包括拥有“绿卡”(即永久居留证,Permanent Resident Card)和加入美国籍的两部分群体。

[4]世界卫生组织(WHO)对老年人的界定为60周岁以上的人群,本次调研采用了这一界定。

一、密歇根州中国大陆老年移民群体的现状

(一)移民途径

密歇根州(Michigan State)位于美国东北部,作为汽车工业的诞生地而闻名于世,是美国乘用车的主要制造地。密歇根州发达的制造业吸引了众多的外来人口,其中包括来自中国大陆的移民。根据美国人口统计数据,2017年密歇根州总人口数为996.23万人,在美国50个州中排名第10。[5]其中华人约5万人,约占全州总人口的0.5%。按照全美中国大陆移民老年群体所占比例进行估算,密歇根州的中国大陆移民老年群体约有8500人。从地域分布来看,密歇根州的中国大陆移民老年群体主要分布于底特律大都市圈,包括底特律市区、安娜堡市、特洛伊市、诺维市、伊普斯兰提市,此外州府所在地兰辛市、弗林特市、庞蒂亚克市、卡拉马袓市等市镇也有分布。

根据美国的《移民与归化法案》(Immigration and Nationality Act),移民[6]到美国主要有四种途径,分别为职业类移民(Employment-Based Immigration)、亲属移民(Family-Based Immigration)、庇护移民(Asylum-Based Immigration)、多样性移民(Diversity Immigration Visa)。[7]职业移民是因为工作需要或者商业经营的需要而移民至美国,下分为特殊人才类移民、杰出教授或研究人员类移民、跨国公司类高管移民、宗教人士类签证、投资类移民等众多小类;亲属移民是因为家庭团聚而移民至美国,下分为配偶移民、子女移民、兄弟姐妹移民和同行家属移民等小类;庇护移民是为在美国之外的国家遭受到迫害的人提供的移民途径,下分为基于种族的迫害、基于宗教的迫害、基于国籍的迫害、基于政见的迫害、以及基于从属于特定社会团体的迫害等小类;多样性移民也称为抽签移民(Green Card Lottery Program),是向某些国家(主要是进入美国人数较少的国家)以抽签的方式提供移民签证,由于中国大陆每年入境美国人数较多,因此这种移民途径不针对中国大陆。除上述4种主要移民途径外,还有参军移民、特别法案(大赦)移民等途径,不过通过这类途径进行移民的人数较少。

[5]数据来源于美国国家统计局(United States Census Bureau)官方网站:http://www2.census.gov/programs-surveys/popest/tables/2010-2017/state/totals/nst-est2017-01.xlsx。

[6]世界卫生组织(WHO)对老年人的界定为60周岁以上的人群,本次调研采用了这一界定。

[7]参考美国国土安全部(United States Department of Homeland Security)官方网站:https://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/act.html。

从问卷来看,密歇根州的中国大陆移民老年群体大多通过亲属移民来到美国,占全部样本的60%;其次是职业类移民,约占23.8%;再次是庇护移民,约占13.9%(见表1)。这一情况和中国大陆移民的整体情况大致一样,根据美国移民政策研究所(Migration Policy Institute)公布的中国人移民途径统计数据,2015年通过亲属移民来到美国的中国人约占57%,职业类约占30%,庇护类约占13%。[8]对比发现,虽然总体情况基本相同,但密歇根州的中国大陆老年群体职业类移民比重低于平均水平,这可能和该类移民的特点有关。美国职业类移民对学历、技术、工作经验、资金等方面的要求较高。调查问卷中约有68%的中国大陆移民老年群体来自2000年之后,这一群体由于学历、年龄、工作经验等因素在职业类移民中不占优势,从而导致其比例偏低。此外,样本中采用亲属移民途径的比重高于美国的平均水平。这一现象可能与近年来赴美留学的中国留学生增多有关。进入21世纪后,密歇根州的中国留学生人数增长迅猛,许多留学生毕业后通过申请H1-B签证(工作签证),进而申请“绿卡”以及入籍,然后申请将父母移民至美国,从而提高了中国大陆移民老年群体亲属移民的比例。[9]

(二)就业状况

随着人们生活水平和医疗卫生条件的不断提高,全世界范围内的老年人的身体素质都得到了很好的改善,大量的老年人口进入了劳动力市场。美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)发布的2016年美国劳动力参与率(labor force participation rate)数据显示,60~64岁这一阶段的美国人就业参与率为55.8%,65~74岁这一阶段的就业参与率为26.8%,75岁以上的就业参与率为8.4%。[10]密歇根州的老年华人移民群体也有许多人参与就业。从调查问卷来看,共有56位老年人在就业,约占总体的27.7%,低于美国的平均水平。调查对象的就业年龄段主要集中于60~70岁,超过70岁还在就业的只有3人,仅占全部样本数的1.5%。从业类别主要有餐饮、商超、装修、家政、按摩等。(见表2)除按摩行业外,其他行业的服务对象大多面向华人群体。

[8]参考美国移民政策研究所(Migration Policy Institute)的官方网站文章MPI Tabulation of Data from the U.S. Census Bureau2016 ACS.

[9]拥有美国籍的成年公民可为配偶、子女、父母、兄弟姐妹提交移民申请,而“绿卡”持有者只能给配偶、未成年或未婚成年子女申请亲属移民,不能为已婚子女、父母、兄弟姐妹申请。

[10]Civilian Labor Force Participation Rate, by Age, Sex, Race, and Ethnicity,2017年10月24日,

由于餐饮行业入职门槛较低,许多中国大陆老年移民群体在密歇根州的中餐馆就业。例如,安娜堡市有近10家中餐馆,后厨人员中的老年群体约占1/3。在一家名叫JX的中餐馆,共有6名后厨人员全部来自于中国大陆,其中2名厨师均为64岁,1名洗碗工69岁,1名切配工68岁,1名抓码工36岁,1名油炉工30岁。60岁以上的老年人占后厨工作人员的66.7%。虽然餐馆后厨中老年人居多,但餐馆前台的服务员、收银员还是以青年人为主。在安娜堡市的另一家名叫YX的饺子馆,共有7名员工,其中2名员工年龄已过60岁,老年人占比为28.6%。由于近年来密西根大学安娜堡校区中国留学生数量的不断增加,带动了当地中餐业的发展,由于年轻人不屑从事后厨工作,许多老年人获得了就业机会。来自广东省台山市的吴先生说道:“我于2008年通过我老婆办理的亲属团聚来到美国,那一年我59岁。我们这个年龄也没办法学好英文,也没有其他的专长,只能靠力气吃饭。来美国之前我在广州从事销售,没涉及过餐饮业。到了美国后,由于生活所迫,我开始在中餐馆打工,从事食材的切配工作。比如切牛肉片、鸡肉条、鱼片,等等,这个工作比较辛苦,从早上9点半一直工作到晚上10点,中午2点多没客人了才能吃午餐,晚上10点下班后吃晚餐,餐馆提供饭菜。我们一周仅周一休息一天,一个月能有3000美元的收入,每2周发一次薪水,我让老板将一部分薪水给现金,这部分不用交税;另一部分给支票,这部分需要纳税,只有这样才能在退休后享受政府的退休金和其他福利。”(吴先生,68岁。访谈地点:安娜堡市。)

中国大陆移民老年群体中从事商超行业的人数也较多,主要集中于华人超市。HX是一家位于安娜堡市东部的华人超市,有工作人员近10人,其中包括2名老年人,主要承担超市理货工作,一周工作6天,月薪2500美元左右。此外,还有一些在美国本土超市就业的中国大陆老年移民,大多以兼职的身份工作。来自河北省唐山市的朱先生说道:“我于2002年来到美国,通过庇护移民的方式获得美国身份,在美国的华人都知道庇护移民的真实含义,这只不过是一种移民手段,并非真正地受到迫害,我通过这一途径拿到美国身份,然后定居在美国。得益于我的英文水平较好,目前我从事两份工作,一份是在美国的克罗格超市(Kroger)从事理货工作,每天工作3小时,1小时8.5美元。另一份工作是在一家加油站从事销售,每小时9美元,每天工作4小时。美国的企业很少给我们提供全职性的工作,这种兼职性的工作可以规避相关劳动法规,由于兼职员工不是企业的正式员工,企业因此能减少开支。”(朱先生,62岁。访谈地点:伊普斯兰提市。)

密歇根州的华人装修团队主要服务本地华人,覆盖范围大致为200公里以内的区域。华人装修团队一般由2-3人构成,也有自己单干的情况,基本上为男性。装修团队主要通过当地的华文报纸联系业务,装修团队在华文报纸上刊登广告(收费约为每月30美元,根据版面大小有所区别),这些报纸在华人超市免费发放。有装修需求的客户看到相关广告后,会主动与装修团队电话联系,装修团队的老板通过上门看活,确定装修任务以及具体收费,双方谈妥后约好时间开工。和国内不同,由于美国住宅大多为木质结构,需要经常维护,例如外墙清洗、油漆、补漏、更换地毯等等,因此业务量较大。这一行虽然辛苦,但收入非常可观,而且技术含量并不高,因此吸引了中国大陆移民男性老年群体的参与。ZX装修团队的老板韩某说道:“我于2002年通过职业类移民来到密西根,最初在密歇根州的一家化工厂工作,但由于行业不景气,我拿到绿卡后就辞职了,然后跟着一个香港人做装修,干了2年后我自己单干。单干了几年后,由于年纪大了体力跟不上,就招了一个小伙子给我当帮手,按1天100美元的标准给他支付工资。现在我平均每月净赚6千多美元,由于华人大多付我现金,这样也不用缴税,比那些年薪10万美元的职员实际能拿到的钱还多。”(韩先生,67岁。访谈地点:特洛伊市。)

在密歇根州从事家政行业的中国大陆移民老年群体基本上为女性,服务对象为本地区的华人家庭。从事这一行的老年群体主要靠熟人之间相互介绍,工作内容包括给雇主家清洁房屋、做饭、照看雇主家孩子,等等。本次调查问卷中从事家政行业的7名人员的平均年龄为63周岁,全部为女性,其中来自江苏省苏州市的赵女士说道:“我女儿在密歇根州立大学工作,她申请我来美国,之前帮女儿带孩子,现在孩子大了不用我管了,我也闲不住,因此在女儿同事的介绍下找了份工作,给附近另一家华人家庭做钟点工。我每天10点到雇主家,帮他们收拾房间、做饭、带带孩子,晚上6点离开。1周工作6天,雇主每月付给我2000美元,对这份工作我挺满意。”(赵女士,62岁。访谈地点:兰辛市。)

在美国从事按摩行业需要获取职业资格证书,但也有一些华人按摩师没有拿到职业资格证书,凭着经验和技术开展服务。本次调查问卷中从事按摩行业的共有4人,男性和女性各2名,只有1人拥有职业资格证书,他是安娜堡市一家按摩店的老板。其年龄最大的为张女士,今年69周岁,她介绍说:“我来自上海,前后申请了7次才获得赴美签证,于2002年来到美国,通过庇护移民的方式获得美国身份。到了美国后,我再也没回去过。在美国,我最初从事后厨的抓菜码工作,后来视力下降无法看清菜码,因此退休,住进了政府提供的老年公寓,但由于养老金太少,歇了几个月后我又出来做工,在朋友的介绍下做按摩。我们按摩店1小时收费是50美元,交给老板30美元,我自己拿20美元,平均每天也能赚到七八十美元。”(张女士,69岁。访谈地点:诺维市。)

上述5种职业是密歇根州中国大陆移民老年群体主要从事的职业,此外还有从事运输、送餐、房屋中介、信贷等职业,但人数不多,不具备代表性。从求职途径来看,通过熟人介绍找到工作的有26人,约占46.4%,通过报纸广告找到工作的有20人,约占35.7%,通过网络途径找到工作的有7人,约占12.5%,通过其他途径找到工作的有3人,约占5.4%。

(三)居住情况

虽然密歇根州平均房价不高,房屋中间价位约15万美元,比全美平均房屋价格低7万美元。[11]但是,由于美国房屋持有成本较高,不仅每年需要交纳房产税,而且房屋需要经常维护,每年的平均开支约为三四千美元(具体开支和房屋大小、所处的地理位置等因素有关)。如果申请老年公寓,一套老年公寓月租只需约500美元左右(具体租金费用和老年公寓所处的地理位置、大小、配套服务等因素有关)。即便是租房,因城市、地段、服务等情况不同,价格也有所不同,一套普通两居室公寓平均月租价格约为1000美元,而且不用承担剪草、除雪等开支。因此,中国大陆老年移民群体如果没有资格申请老年公寓,租房也是不错的选择。

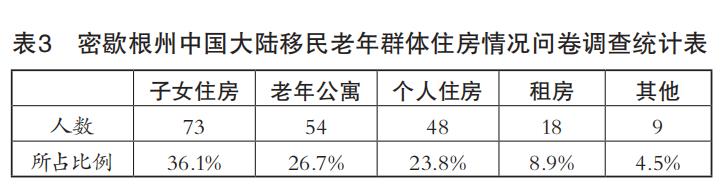

从调研问卷来看,中国大陆老年移民群体在子女住房中居住的比例较高,占36.1%;其次为住老年公寓,占26.7%;再次为拥有个人住房,占23.8%;租房比例较低,仅为8.9%(见表3)。此外,还有住老板家、住兄弟姐妹家、住朋友家、住父母家等其他情况。

在密歇根州各个市镇,政府建有大量的老年公寓,主要分三种类型:第一种是自住型,专为生活能自理的老人设计。这类公寓只提供居住场所,不提供与日常生活、医疗相关的服务;第二种是协助型,主要为日常生活需要帮助、但不需要专业医疗护理的老人设计,提供与日常生活有关的各种服务,如穿衣、洗澡、吃饭、喂药和洗衣等;第三种是持续护理型,这类公寓不仅提供日常生活服务,还提供健康服务,包括护士、康复护理、健康监督等。中国大陆移民老年群体大多居住于第一类老年公寓,等到失去生活自理能力,大都回到子女家中,由子女照顾。

[11]数据来源于美国房地产信息查询网站

调研发现,住子女住房的中国大陆老年移民群体大多通过子女办理亲属类移民来到美国,需要帮助子女照看孩子,外出就业率较低(占比16.4%);住老年公寓的一类经济条件相对较差,外出就业率相对较高(占比33.3%);拥有个人住房的一类大多在美国工作10年以上,有较好的经济基础,外出就业率相对偏低(占比22.9%);租房的一类大多为近10年内来到美国,外出就业率最高(占比72.2%)。住老年公寓的李女士说道:“我来自广东省江门市,于2004年来到美国,由女儿通过亲属移民的方式申请过来。我在这里帮她带孩子,我老公在华人超市打工。现在孩子大了,不需要我们照顾。我老公打工时按时缴纳美国社会保险税,干了十多年后,达到了退休条件,然后我们去年申请了老年公寓,那里的住宿条件很好,我们很满意。”(李女士,65岁。访谈地点:安娜堡市。)

此外,还有为数不多的住在老板家的中国大陆老年移民,每天跟着老板上下班,老板以低于市场价的薪水进行雇佣。例如来自山东省青岛市的何女士夫妇说道:“我于1999年来到美国,通过庇护移民的方式获得美国身份,然后将我丈夫申请过来。我在底特律市区的一家餐厅做保洁,我丈夫也在这家餐厅打工,从事切配工作。由于子女不在身边,我们也不会英语,因此住在老板家的地下室,不用交房租。每天上班时老板开车带我们一起来上班,下班后老板开车带我们一起回来。虽然上下班方便,但和老板住一起也有很多不方便的地方,感觉如寄人篱下。而且因为住在老板家,老板给我们的薪水比同行要少,我一个月的薪水是1800美元,其他店的保洁人员薪水能达到2200美元。等我们达到了申请老年公寓的资格,我们就搬出老板家。”(何女士,66岁。访谈地点:底特律市。)

从居住区域的选择来看,拥有个人住房的中国大陆老年移民群体大多在华人占多数的成熟的社区居住,如安娜堡市、特洛伊市、诺维市等市镇,大多处于较好的学区位置。租房的老年移民群体也大多选择华人较多、离华人超市较近的公寓,或者租住其他华人的房屋,很少租赁白人的房屋。

(四)政治参与

在问卷调查中发现,绝大多数中国大陆老年移民群体对美国政治的参与度不高,具体表现在各种投票选举和竞选活动中。美国宪法规定:凡年满18周岁的美国公民有选举权;凡年满25周岁、成为美国公民已7年者,均可竞选国会众议员;凡年满30周岁、成为美国公民已9年者,均可竞选国会参议员。[12]从问卷反馈的情况来看,调研对象中没有中国大陆老年移民参与过众议员、参议院、州长、市长的竞选活动,但有参与投票的情况,参与比例约为9.3%,远远低于美国的平均投票率。对此相关学者认为有两方面的原因,一是派出国(Sending Nation)并不奉行同美国一样的民主政治,有可能政治效能感较低,并且对美国的民主实践不具备足够的经验和知识。二是亚裔美国人认为积极参与政治,对个人的发展没有多大的作用。[13]

2016年11月8日是美国总统大选的选举日,笔者在安娜堡市某选举点[14]进行观察和访谈,虽然该选举点离华人社区较近,但前来投票的华人寥寥无几。一上午时间仅有3名亚裔面孔的选举人过来投票,其中一位来自越南,另外两位来自甘肃天水和广东佛山,来自广东佛山的是位中年男士,没有进行过多交流。另一位来自甘肃省天水市的陈女士对此说道:“我于2004年跟着我老公来到美国,我丈夫通过职业移民的方式获得了美国身份,我通过亲属移民的方式获得了美国身份。我丈夫最初在美国的公司工作,主要从中国进口一些五金制品在美国销售,掌握销售渠道后,他自己注册了公司开始单干,2015年转交给我女儿女婿接手管理。今天过来投票是受我女儿委托,她在公司没时间过来,她说如果特朗普上台当总统,会给我们的小公司减税,因此让我过来投票选特朗普。其实我和我丈夫都对政治不感兴趣,也不愿意参与,只是女儿让我投票,架不住她恳求就过来了,这也是我入籍后第1次参加投票。”(陈女士,64岁。访谈地点:安娜堡市。)

从调查问卷和个案访谈分析,中国大陆老年移民群体远离美国政治的原因主要包括三个方面,一是语言障碍,约有58.7%的大陆老年移民群体受此因素影响。中国大陆老年移民群体英语水平普遍较低,对选举程序和选举操作不了解,从而限制了中国大陆移民群体参与政治;二是文化差异,约有17.3%的中国大陆老年移民群体受此因素影响。中国大陆老年移民群体普遍对美国式的政治文化不了解也不关心,觉得政治离个人生活比较遥远;三是信息不对称,约有10.7%的中国大陆老年移民群体受此因素影响。中国大陆老年移民大多通过国内媒体了解美国,得他们知道美国政治事件时,各种政治活动早已结束。此外,还有一些其他原因导致中国大陆老年移民群体远离美国政治,如身体状况不佳、工作繁忙,等等。

[13]参见美国宪法网站

[14][美]徐峻:《为何少数族群的参与较少?—移民、教育以及选举程序对亚裔美国选民登记及投票的影响》,罗薇摘译,《世界民族》,2012年第4期。

(五)社会交往

由于语言水平限制,大多数中国大陆老年移民群体的社会交往比较单一。对于在外就业的老年移民群体来说,平时需要上班,交往对象只有同事和客户,只有在休息日才有时间开展休闲和社交。对于没有参与就业的老年移民群体来说,可支配时间较多,但由于语言水平的限制,交往对象也仅限于亲朋好友。在中国大陆老年移民群体社会交往中,华人教会和华人超市起到了一定的作用。例如在笔者居住的安娜堡市,一共有2个华人教会,教会经常在春节、中秋节等传统节日举办庆祝活动,为中国大陆老年移民群体社会交往提供平台。华人超市也是中国大陆老年移民群体社会交往的重要平台之一,许多中国大陆老年移民在华人超市中结识新朋友和老乡。此外,网络也是中国大陆老年移民社交的一个重要媒介,通过微信、QQ等聊天工具,也为交往提供了便利,来自辽宁省沈阳市的陈先生通过这种网络社交认识了现在的老伴。“我于2006年来到美国,通过职业移民的方式获得美国身份,然后在福特汽车公司工作。由于感情不和,我和前任配偶离婚了。鉴于和白人文化差异太大,我不想找白人配偶。我周边的华人比较少,认识的华人女性也不多,找配偶比较难。后来我通过微信,利用微信中寻找附近的人这项功能,认识了现在的老婆,她也是孤身一人,我们相处了一段时间后,彼此感觉都不错,然后我们结婚了,现在一起生活。”(陈先生,63岁。访谈地点:庞蒂亚克市。)

家庭间的聚会在中国大陆老年移民群体的社会交往中占有重要地位,一般是中国大陆老年移民的子女在周末与华人同事或朋友约定,各自带上父母和孩子一起组织郊游,老年移民藉此相互交往,建立联系,认识新朋友。

在问卷调查中发现,中国大陆老年移民群体与白人和其他人种交流很少,9成以上的中国大陆老年移民群体没有白人或其他族群的朋友,其中最主要的原因是语言障碍,其次为文化差异。问卷调查中有为数不多的几份反映有白人或其他人种的朋友的老年移民,例如来自北京的张先生。“我于1995年来到美国,通过职业移民的方式获得了美国身份,目前居住于兰辛市。我之前在通用汽车公司工作,退休后在兰辛市密歇根州立大学附近开了家中餐店,随着来这里求学的大陆学生越来越多,我的生意也蒸蒸日上,现在我把店面交给我的儿子管理,我要好好享受退休生活。我经常和以前工厂的白人朋友夏天一起去钓鱼,冬天一起去打猎,一起回忆过去的生活,这样的日子也挺好的。”(张先生,63岁。访谈地点:兰辛市。)

此外,在中餐馆打工的来自广东省台山市的吴先生也有一位来自墨西哥的朋友,吴先生介绍说:“这个墨西哥小伙子大概30岁左右,和我同在一家中餐馆干活。听餐馆的老板说,他是从美墨边境的地道偷渡到美国。2015年秋天,他独自来到我们餐馆求职,由于餐馆缺少一名洗碗工,就聘用他洗碗。我们同在后厨,就这样彼此认识了。我叫他阿米国(西班牙语Amigo的音译,意为男性朋友。),他跟着老板叫我老吴,我们主要通过手势进行交流。工作的时候我们会相互帮忙,休息日的时候,我们会约着一起喝喝酒。”(吴先生,68岁。访谈地点:安娜堡市。)

由于缺乏广泛的社会交往,加之中美社会文化的巨大差异,中国大陆老年移民群体大多感觉在美国的生活过于寂寞和孤独,难以融入美国社会。因此,许多中国大陆老年移民选择了候鸟式的生活方式,他们在美国生活一段时间后返回中国,然后在中国生活一段时间后再回到美国。他们大多在每年的圣诞节前回国,因为这一时段国际机票最便宜,还可以在国内度过春节,然后等到夏季来临前回到密歇根州避暑。

二、中国大陆老年移民群体的社会融入

社会融入(Social Inclusion)是一个复杂、多维度的概念,加拿大学者朱迪思·麦斯威尔(Judith Maxwell)最先把社会融入作为一种政策工具加以界定,认为社会融入是流动人口逐渐建立起共享的价值观念、不断缩减经济差距,让其他个体感受到他们是共同体中的成员的过程。[15]另一名学者保罗·伯纳德(Paul Bernard)将社会融入区分为形式及本质两个层面,具体涵盖了经济、文化、社会及政治等测量指标。[16]芝加哥学派的代表学者罗伯特·E·帕克(Robert Ezra Park)把社会融入和融合看作个人或群体从其他群体获得记忆、情感、态度,并且共享他们的经历和历史的社会同化过程。[17]国内学者大多以经济、行为、文化、身份或心理等维度考察社会融入。[18]也包括了内外两个层面的内容,因此,本文主要从经济(就业)、行为(居住、交往)、政治(选举)等方面进行中国大陆移民社会融入的外部考察。

[15]Judith Maxwell. Social Dimensions of Economic Growth. Ottawa: Canadian Policy Research Networks,1996,86.

[16]Paul Bernard."Social Cohesion: A Critique", CPRN Discussion Paper. Ottawa: Canadian Policy Research Networks, Inc.1999,62.

[17]Park, R. E. Community Organization and the Romantic Tempe, in R. Park and E. W. Burgesseds. The City. Chicago and London: The University of Chicago Press,1974.

[18]杨菊华:《流动人口在流入地社会融入的指标体系—基于社会融入理论的进一步研究》,《人口与经济》,2010年第2期。

本文对中国大陆老年移民群体的就业、住房、政治参与、社会交往等外在因素的调查在一定程度上反映了中国大陆老年移民群体的社会融入情况,但缺乏对身份认同等内在因素的考量,因此笔者在问卷中设计了身份认同选项,以此进一步对中国大陆老年移民群体的社会融入情况进行研究。在身份认同这一项,拥有“绿卡”的中国大陆老年移民群体中认为自己是中国人的占91.3%,认为自己是美国人的仅占5.5%,说明他们中的绝大多数对永久居住权的性质比较了解;加入美国籍的中国大陆老年移民群体中认为自己是中国人的占62.7%,比认为自己是美国人的比例高约35个百分点。(见表4)虽然加入美国籍意味着已是美国人,但从调查来看,加入美国籍的中国大陆老年移民群体更认同自己的原始身份,夹杂着对祖国的热爱。例如来自广东省潮州市的林先生说道:“我于2005年跟着我老婆来到美国,她是通过她父母办理的亲属移民,我是通过她办理的亲属移民,于2013年加入美国籍。我在餐厅做厨师,每周工作5天,1个月能拿4500美元左右。这里的生活特别简单,我基本上是家和餐厅两点一线。我儿子于2015年通过亲属移民来到美国,在离这里约100英里的一家日式料理店工作,我还有一个女儿在国内。虽然在这里生活了十多年,但我不喜欢这里,这里除了容易赚钱外,生活没有太大的意思,我还是更喜欢国内的生活。我们餐厅会在4月底放假2周,因为那时候大学生放暑假,是餐厅的淡季。我们每年的这个时候都会回国,在国内的时候没有特别的感觉,出来了反而觉得更爱中国了。”(林先生,64岁。访谈地点:兰辛市。)

对于多数加入美国籍的中国大陆老年移民群体来说,加入美国籍只是形式上的美国人,而心理上的认同是不容易改变的,在中国大陆移民家庭出生的孩子,一般到了第三代才有所改变。例如来自福建省福清市的曾女士说道:“我于1996年通过蛇头偷渡到美国,在老乡的餐馆打工为生,后来通过中介,以庇护的方式拿到了美国的身份,然后加入了美国籍,把老公和孩子们也申请了过来。在美国只是为了赚钱,生活条件得到了改善,但并没有归属感,总感觉这不是我的国家,我们只是为了讨生活才来到这里,我和我的孩子们都更喜欢中国。但是,我的孙女不同,她总说自己是美国人,不是中国人。”(曾女士,66岁。访谈地点:弗林特市。)

《美国社会学评论》2018年第4期刊发的一篇名为《移民的经济同化:来自纵向收入记录的证据》的论文,作者提出移民到达美国的20年之内,大多数将被完全同化。[19]这一论断似乎不适用于来自中国大陆的移民,笔者接触的于20世纪90年代初来到美国的中国大陆移民群体中,大多数依然保持着中国式的生活方式。

调研发现中国大陆老年移民群体的社会融入性较低,其主要原因在于中美社会中的文化、生活方式、意识形态等方面的差异较大。相对于青少年、中年人等其他人群而言,老年人的生活方式、思维习惯、价值观念等方面更不容易发生改变,因此难以融入美国社会。在调研中发现,中国大陆老年移民群体的第三代,特别是在美国出生的孙辈成员中,社会融入程度相对较高,不仅表现在饮食、社交、生活习惯等外在方面,在思维模式、价值观念等内在方面,与老年群体也有着巨大的差别。

三、小结

从实地调研反映的情况来看,调研结果再次反映了中国大陆老年移民群体在美国社会融入程度不高的结论,其中最为重要的原因还是中西方文化差异过大的问题。相对于在美国求学和就业的新一代青年中国大陆移民群体,大多数中国大陆老年移民群体没有在美国接受教育,很多中国大陆老年移民根本无法使用英语进行交流,日常交际的范围主要局限于华人圈,当办理“绿卡”、报税、申请老年公寓等需要与美国行政部门和社会服务部门接触时,往往委托华人律师或朋友、亲人代处理。从而导致华人老年群体与外界社会的联系极其有限,形成了一些新的隔坨区(Chetto)。

[19]Andrés Villarreal,"Christopher R. Tamborini.Immigrants’Economic Assimilation: Evidence from Longitudinal Earnings Records",4, American Sociological Review,2018.

美国作为一个典型的移民国家,不同时期不同文化背景的外来移民在美国的社会融入情况不尽相同。例如在20世纪之前,大批欧洲人移民美国,并且表现出热切认同美国文化、融入美国社会的现象,基于这一时期的移民特征,学术界提出了美国种族的“大熔炉”(Melting Pot)之说。但在20世纪后,特别是第二次世界大战以来,美国移民来源逐渐多元化,文化背景差异较大,外来移民的社会融入与种族融合已越发困难,于是产生了以“马赛克”(Mosaic)、“色拉盘”(Salad Bowl)取代“大熔炉”的说法。这些不愿意进入“大熔炉”的外来移民坚守着传统文化,并设法表现他们独特的文化特性。在这种情况下,美国日常生活和大众媒体高频率地使用“Diversity”(多样性)、“Multiculturism”(多元文化主义)来界定美国社会。对于这一现象,一些美国学者表达了对美国的担忧。如美国著名政治学者塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington),他在《我们是谁》(Who Are We)一书中对美国移民的社会影响进行了分析,他认为美国的两大移民群体(精英人士和底层社群)冲击着传统的美国凝聚力。一是越来越多的精英人士以多元文化主义理论为圭臬,从内心深处轻视国民身份而重视自己所拥有的特殊的全球身份或跨国身份;另一个解构美国社会凝聚力的群体则来自社会底层,二战后美国所接纳的来自拉美、亚洲的数以千万计的移民群体自身固有的文化与美国主流文化相距甚远,又保留自己原来的文化、语言、传统、家庭和社会关系网络,从而使美国成为色拉盘。[20]亨廷顿对移民群体的分析,比较符合中国大陆老年移民群体的现实情况。作为老年人,特别是在美国生活时间不长的来自中国大陆的老年人,大多数身处美国社会的底层,他们来到美国,只是将美国作为众多生活方式的另一种尝试和选择,既不愿意放弃自己的文化背景和生活传统,也缺乏融入美国社会的动力,一方面因为文化差异太大,中国大陆老年移民群体短时间内很难做出改变;另一方面,美国的很多地方已经形成了华人亚文化圈,华人新移民的就业、生活不存在困难,这也减少了中国大陆老年移民群体融入美国社会的压力,因此他们不愿意做出改变,仍旧保持着传统的生活方式和价值观念。

[20]亨廷顿:《我们是谁》,新华出版社,2005年。