OECD国家碳排放达峰过程及对我国的借鉴意义*

作者:唐杰 温照傑 王东 孙静宇 2022-04-27 15:52 新传播 【字号:大 中 小】

本文对经济增长与碳排放关系相关研究进行了梳理,当前碳排放达峰理论分析基础主要包括Kaya恒等式、环境库兹涅茨曲线及以诺德豪斯为代表的资源最优配置动态均衡方法等,相关分解方法主要分为基于指标的分解法、自下而上方法和基于系统优化的模拟等。本文归纳已有碳排放达峰的相关研究,总结相关研究的实证结论,认为碳排放水平与经济增长方式密切相关,决定于人均收入和城市化水平但并非简单的线性关系;此外,经过研究表明,能源产出效率提高与产业结构升级互动,有为政府是解决市场机制失灵的关键,碳排放达峰和碳中和目标的实现是技术创新和体制创新的结果。文章进一步对OECD碳排放达峰过程进行了实证分析,量化了工业化、城市化、产业技术和体制机制创新在碳排放达峰过程中的作用。结果显示,在技术条件不变的前提下,人口增长带动碳排放总量增长,人均GDP带动资源消耗上升的收入效应递减,城市化与碳排放之间存在显著的倒U关系,能源强度的下降能够有效降低碳排放总量和人均碳排放,其中制造业占比与碳排放的关系不确定。碳排放达峰与碳中和不仅是气候变化问题,而且是与产业升级、技术创新等密切相关的经济高质量发展问题,为完成这一历史性的转换,完善的市场导向的创新激励与合理有效的政府干预是不可或缺的。

二、OECD碳排放达峰的实证分析

经过几十年的发展,经济合作组织(OECD)从20个国家扩展到36个国家,近13亿人口,占世界经济总量超过60 %,有高收入国家,也有墨西哥和土耳其等中高收入国家,实现了人均碳排放和碳排放总量达峰。实证检验OECD达峰过程阶段性特征,以及经济发展、结构变化、技术创新过程,有助于我们以更宽的视野,从推动我国经济增长方式转变的角度审视碳排放达峰和碳中和的意义。一般说来,计量经济学方法可以解决实证数据存在的技术问题,但研究者要解决合理使用数据的风险,可得的统计数据往往不是理论模型的合理代理变量。为避免望文生义,简单化运用统计指标得到肯定与否定的实证检验,我们首先从更加宽广的范围对OECD经济社会、创新与产业和技术结构变化以及政府管制能力进行概览性的综述,而后运用可获得的统计数据进行可比照的实证检验。

(一) OECD经济社会发展概览

依据世界银行发展数据库,我们提炼汇总了过去20年间,OECD国家的经济社会科技及体制方面的代表性变量,形成了概览性的分析。2017年OECD经济总量接近50万亿美元,人口约13亿,人均GDP3.8万美元,碳排放总量和人均碳排放量均已达峰。1996 -2017年间,OE CD经济总量接近翻番,人均GD P提高1.68倍,2005年碳排放达到峰值132亿吨,2017年下降为114亿吨。人口从11.2亿上升为13亿,人均碳排放从10.9吨下降为8.7吨。期间人口结构发生显著变化,城市化率超过80 %,高等教育入学率从46 %上升为76%。创新能力主要指标中,研发经费占GDP比重提高到2.57%,总量和人均研发经费均翻了一番。千人研发人员数量从2.5上升为4.1,创新成果,商标、专利、科学论文和工业设计等,表现突出。产业结构变化方面,制造业增加值占比稳步下降,持续向创新性无重量生产方式转变。数字经济发展迅速,计算机、通信占服务贸易出口比例从60 %上升为94%,传统的旅游、交通与金融服务占比下降。环境气候领域专利申请增长很快,可再生能源替代传统能源成为趋势,风能和太阳能等可再生能源发电占比已经与燃煤发电占比接近,1996年可再生能源与煤炭发电比例为43.9%,2017年上升为83.6%,产业结构向更高能源效率和更低碳排放转型的路径越来越清晰。过去20年,OECD国家综合营商环境显著改善,企业总体税负下降,政府效率提升明显。

(二) OECD碳达峰的计量模型设计

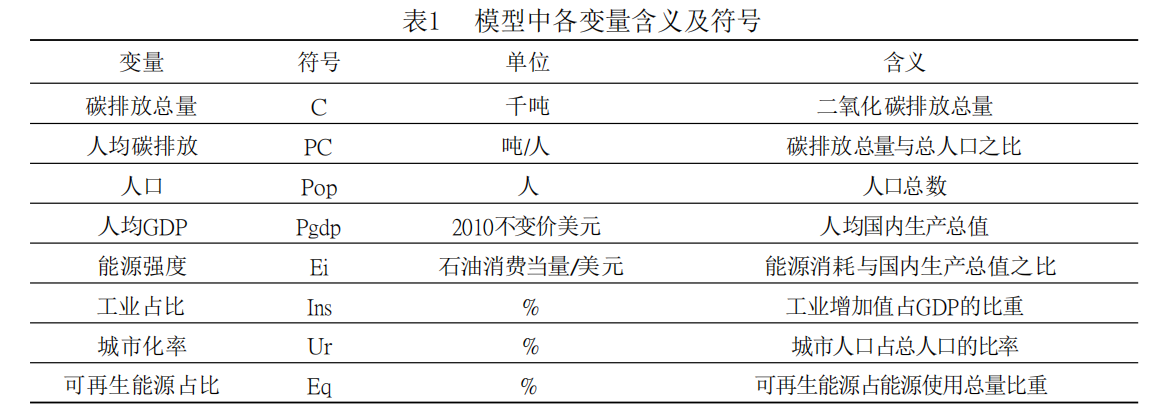

为保证统计数据连续可比较,我们统一采用了世界银行发展指数中的数据,1971-2014年OECD国别数据中,人口、人均GDP、工业增加值占比、人口城镇化率、能源强度、清洁能源占比等是连续的,可以支持以面板数据方式对OECD碳排放达峰和经济发展质量提高,产业结构升级,城市化转型以及可再生能源发展所代表的能源革命性转型的综合分析,见表1。

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)