大数据时代信息自由利用与隐私权保护的困境与出路*——以“中国Cookie隐私第一案”为分析对象

作者:郭秉贵 2022-04-27 15:52 新传播 【字号:大 中 小】

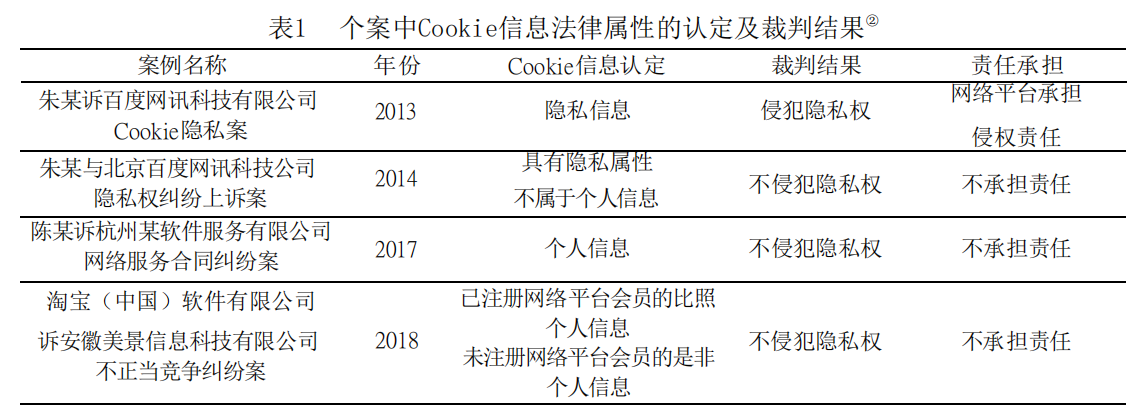

“中国Cookie隐私第一案”从一审到二审判决的反转引发了广泛的讨论与关注:一审法院认定Cookie信息属于个人隐私,利用Cookie信息进行商业活动侵犯用户的隐私权;二审法院从规范互联网秩序与保障互联网科技发展的双重视角出发,认定Cookie信息不属于个人信息范畴,利用Cookie信息进行商业推介不侵犯用户的隐私权。以该案为缩影,大数据时代网络痕迹信息自由利用与隐私权保护如何权衡的难题正在逐渐凸显。司法实践中通常以Cookie信息的定性作为相关案件法律适用的前提与边界,也即通过界定Cookie信息法律属性及其与个人隐私或个人信息之间的关系作出判决,但此种进路可能陷入诸多困境,如Cookie信息的边界难以准确把握、信息自由利用缺乏有效规制、信息自由利用与隐私权保护失衡等。在《中华人民共和国民法典》将“私人生活安宁”纳入隐私权保护范围的契机之下,将关注的重点从信息类型化回归到信息主体的权益保障,明确私人生活安宁是大数据时代隐私权保护的现实需求,坚持网络痕迹信息自由利用与隐私权保护相平衡的基本原则,突破对Cookie信息进行定性的路径依赖,加强对信息利用环节的规制,或许能为摆脱大数据时代信息自由利用与隐私权保护的现实困境带来一些启发。

[6]

[6]

第二,网络痕迹信息利用缺乏有效规制。大数据的价值不再单纯来源于它的基本用途,而更多源于它的二次利用。[14](P197)其显著特征在于加工利用信息的综合能力大大提高,通过对碎片化数据信息的聚合、挖掘,综合再现信息主体的整体形象、特征、需求等。相较于信息的收集、记录,网络痕迹信息的二次利用,例如,通过预测用户需求提供大量个性化推介服务更容易侵犯用户的隐私权。以精准投放弹窗广告为例,虽然《中华人民共和国广告法》第四十四条明确规定,“利用互联网发布、发送广告,不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告,应当显著标明关闭标志,确保一键关闭”。但实际情况是,不少弹窗都把关闭按钮做得很不显眼,有时用户点击后非但不能关闭广告,反而会进入广告页面,越关越多、越关越烦。[15]随着大数据、人工智能的兴起,通过互联网综合分析用户网络行为、整合上网痕迹信息的能力越来越强,弹窗广告精准推送水平越来越高,推送频率和数量大幅度增加,给用户带来极大困扰。[16]在缺乏有效约束的条件下,网络痕迹信息的收集利用和信息保护,几乎全部依靠搜索引擎管理者及互联网企业等信息利用者的自律,肆无忌惮地收集、利用信息可能导致定向广告推介的泛滥,智能辅助下用户众多碎片化信息的聚合和深度挖掘也会使得信息的“可识别性”不断提升,处于无所不在的网络痕迹信息跟踪之中,无异于一种“数据监控”。[17](P161)尽管发布广告作为互联网平台盈利的主要来源是一种常见的商业形式,而Cookie技术与广告的结合也并非天然邪恶,但如果通过Cookie技术收集、利用大量的个人数据信息,通过轰炸式的弹窗广告形成发达的产业链毫无节制地获取利益,在滋扰用户私人生活安宁的同时,也将带来一定的隐私安全隐患。正是在此意义上,有学者直言不讳地指出Cookie技术跟踪侵犯用户隐私已是不争的事实。[8]

[6]表1中所统计的信息均来自北大法宝中检索的案例及裁判文书。案例编号分别为:江苏省南京市鼓楼区人民法院(2013)鼓民初字第3031号;江苏省南京市中级人民法院(2014)宁民终字第5028号;杭州铁路运输法院(2017)浙8601民初3306号;杭州市中级人民法院(2018)浙01民终7312号。

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)