我国基本养老保险能否提升老人幸福感?——来自CGSS的证据

作者:李雅诗 黄茜茜 刘步平 2021-10-26 19:24 新传播 【字号:大 中 小】

预计到“十四五”期末,我国将进入“中度老龄化”社会,实施积极应对人口老龄化政策已上升为国家战略,完善的社会养老保险制度是积极应对老龄化的重要政策。认识我国基本养老保险对老人幸福感的影响有利于更好地评价基本养老保险的政策效果,应对老龄化。基于中国社会调查2015年的数据,利用倾向得分匹配模型,研究我国基本养老保险对老人幸福感的影响,实证分析表明,基本养老保险对不同群体老人的幸福感的影响存在差异。基本养老保险对提升中等收入老人的幸福感比较明显,对低收入和高收入老人的影响则不够明显,低收入老人参保水平有限,获得的保障不足是幸福感无法整体改善的重要原因;基本养老保险对农村地区老人幸福感的提升作用更显著,对城市地区老人则不显著;基本养老保险能显著提升女性老人的幸福感,对男性老人则不显著。城乡居民基本养老保险统筹层次低、统筹账户资金来源有限导致基本养老保险提供的基础养老金有限,无法很好地发挥保险互助共济、再分配的基本功能,导致低收入群体参保水平有限,参保积极性不高,获得感不强。建议扩大统筹账户统筹层次和资金来源,给予低收入群体更多参保激励。

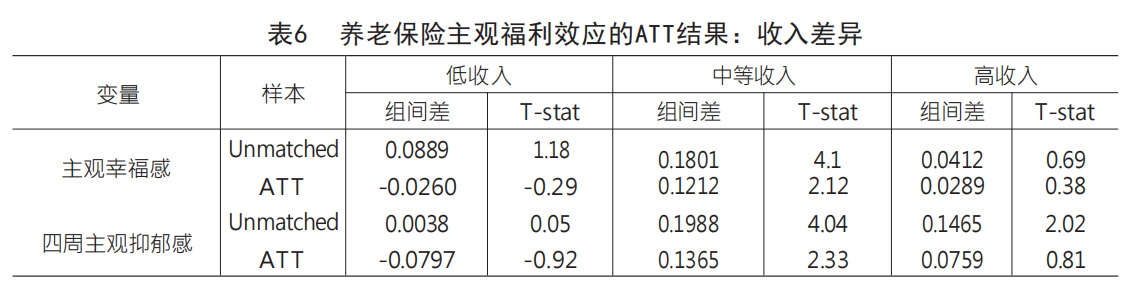

表6所示为不同收入水平下养老保险主观福利效应的ATT结果,为了便于分析,我们定义样本中收入在25%分位数以下的群体为低收入组,75%分位数以上的为高收入组,其他为中等收入组。结果显示处理组与控制组的主观幸福感与四周抑郁感在低收入组和高收入组中均不存在显著统计差异,表明有无社会养老保险对低收入组和高收入组的主观幸福感影响不显著;但中等收入组的主观幸福感在有无养老保险群体间存在较显著的统计差异,领取养老保险金能提升中等收入组的主观幸福感。

这与之前的研究结果不同,刘瑜(2015)[11]、周钦等(2018)[14]、何泱泱和周钦(2016)[15]等人的实证研究表明养老保险对低收入居民幸福感的影响大于高收入群体,领取养老金能改善低收入群体心理健康的状况。养老保险无法改善高收入群体幸福感可以通过马斯洛的需求层次理论解释,经济上的改善带来的物质上的满足应该能提升居民的生活满意感,而物质上得到满足后会追求更高层次的需求,所以对于高收入群体来说,养老金无法显著提升幸福感。对养老保险无法提升低收入群体幸福感的可能解释是养老保险金所提供的经济支持有限。新农保试点的基本原则之一是“保基本”,养老金待遇较低,基础养老金仅55元/月(2018年为88元/月),并不能满足老人的基本生活需要。 [16]较低的养老金保障水平以及较低增幅的子女代际支持力度,相对于持续上涨的物价和生活开支而言,老人参保后反而可能觉得福利状况有所下降。 [5]

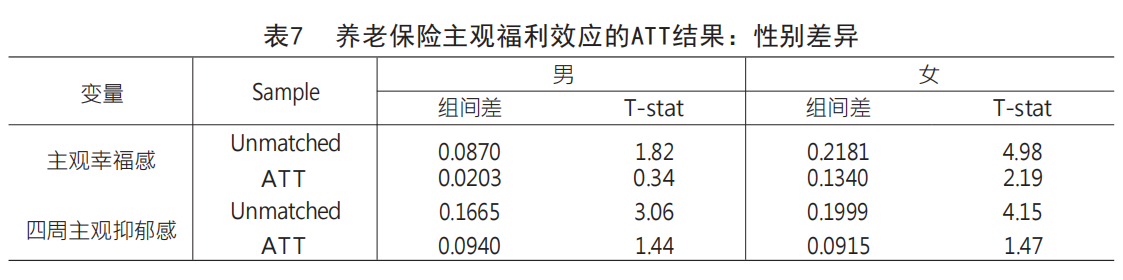

表7所示,有无社会养老保险对男性老人的主观幸福感影响不显著,但能较大提升女性老人的主观幸福感。这与周钦、蒋炜歌、郭昕(2018)的结论一致[14],可能是我国女性老人的整体收入水平低于男性[17],女性对养老保险的依赖程度大于男性,因此养老保险对女性老人主观幸福感的提升作用更大。

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)