孟子类比的得失—兼论类比的不同功能*

作者:袁征 2021-08-30 15:51 新传播 【字号:大 中 小】

几乎所有国内的论著对孟子的逻辑水平评价都很高,但一些西方学者对孟子的推理提出了严厉的批评。本文对孟子类比的研究表明,他的论证有的成功,有的失败,不能一概而论。事实上,孟子是当时逻辑推理能力最强的儒家学者,大大提高了儒家学说的思辨水平,在中国思想史上占用重要地位。随行文所至,笔者简要探讨了类比论证、类比说明和类比修辞的不同功能,指出现在学者研究中的一些逻辑问题。

一、水流与人性

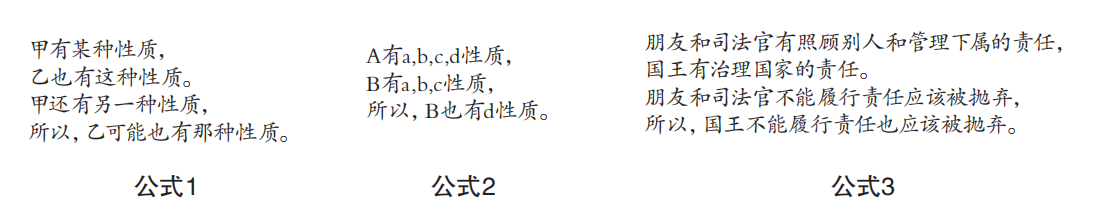

类比不一定是论证。单独提出一个观点是断言,用证据支持一个主张才叫论证。类比论证是因为事物有一个或多个相同、相似点,推断它们还有其他相同或相似点。它的基本公式是:(公式1)

许多学者将类比论证的公式表述为:(公式2)

这跟我的公式基本相同,差别是它从两个事物有多个相同点或相似点推出它们还有另一个相同点或相似点。从多个证据得到一个结论会有更强的说服力。但在实际上,人们往往是从不同事物有一个相同点(或相似点)推出它们还有另一个相同点(或相似点)。两个公式各有所长,我的公式可能比较有利于解释,适用面比较广:“四行构成两对相同点或相似点,似乎更有逻辑美感。”

例如孟子对齐宣王的批评。孟子说,有人出国,请朋友照顾妻子儿女。他回来,看到妻子儿女在挨饿受冻。对这样的朋友,该怎么办:“有托其妻子于其友,而之楚游者。比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”国王回答,跟他绝交:“弃之。”。孟子又问,如果司法官不能管理下属,该怎么办:“士师不能治士,则如之何?”国王回答,撤掉他:“已之。”孟子接着问,要是一个国家治理得很不好,那又该怎么办:“四境之内不治,则如之何?”齐宣王无言以对,“王顾左右而言他。”[5]将孟子的论证代入公式:(公式3)

在这个论证的前提中,朋友和司法官跟国王都只有一个相似点:朋友照顾别人的责任跟国王治理国家的责任相似,司法官管理下属的责任也跟国王治理国家的责任相似。在代入公式的表述里,第一和第二句指出这个相似点,第三和第四句推论他们还有另一个相似点:不能履行责任就应该被抛弃。孟子这个论证完全合理,是对统治者的有力批评。

[5]《孟子·梁惠王下》,220页。

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)