社群治理:“市场+政府”治理 模式的一个扩展*

作者:王洪东 2021-10-26 19:01 新传播 【字号:大 中 小】

“市场+政府”治理模式存在协调失灵和挤出社会偏好两个缺陷。社群治理能够弥补这两个缺陷。过分强调市场与政府的治理作用,忽视社群的治理作用不符合历史与现实。“大市场、小政府、微社区”的治理格局不利于建设现代化经济治理体系。良好的经济社会治理是三者协同发挥作用的结果。其中,社群治理是基础,其成本最小。市场与政府能够为社群发挥良好治理作用提供条件并弥补社群失灵。市场与政府不应该弱化社群,更不应该取代,三者不是互相替代,而是互为补充。

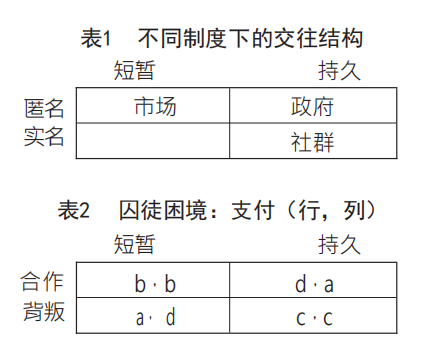

社群成员之间的互动结构与市场和国家的互动结构不同。市场互动的特征是互动主体之间的联系是短暂和匿名的,国家权威治理中成员之间的互动结构则是长期的匿名关系。三者之间的比较在表1中得以显示。假定一个社群面临囚徒困境类型协调问题的,社群由成对交往的大量人员组成,如表2所示, a>b>c>d, a+d<2b。

双方采取的行动均不受可执行合同约束,背叛是这种交往的主要策略均衡。如果双方可以签订合作协议,他们肯定会这样做,因为合作比背叛的支付成本要大。但是,假设双方的行为不可合同化,如何实现合作呢?社群能够促进普遍合作。首先,社群成员之间的频繁互动降低了收集信息的成本,并增加了互动的好处。这些信息越容易获得和广泛散布,社群成员就越有动力以对社群其他成员有益的方式行动,因此,当社群成员进行频繁互动时,他们有动机进行合作,建立自己的“声誉”,这是社群的声誉效应。其次,在一个社群中,相互交往的成员再次交往的可能性很高,因此有动机对自己的同伴采取积极行动,避免将来受到惩罚。人与人之间互动越频繁,就越有机会在以后纠正机会主义,这是社群的回报效应。第三,亲社会行为和反社会行为的成本与收益通常并不由行为者本人承担和获取,而是由他人承担和获得 (外部性)。在社群中,成员之间互动的频率比社群成员与社群之外的人之间的互动频率更高,结果是亲社会行为更有可能得到奖励,那些具有亲社会规范的人更有可能与其他亲社会行为者互动,反之则是对反社会行为的孤立,这是社群的孤立效应。回报、声誉和孤立等效应使社群能够支持亲社会行为在更高水平上达到均衡。由于进出社群的成本很大,使得社群成员在社群之间的流动性受到限制,社群的回报、声誉和孤立效应会因此得到强化,这是社群的本位效应。声誉,回报和孤立效应受到群体内纳什均衡的支持,因此在没有社群间竞争的情况下,这些效应是可以实现的。 [16](P75-111)但是,在不借助政府司法机构的情况下,社群怎样推行这些效应的呢?根据阿尔奇安和德姆塞茨的观点,他们认为应该把剩余索取权分配给某个人,让这个人监督成员的投入,并激励监督者免于从事监督工作本身所具有的(契约之外的)活动,从而通过监督者开除偷懒成员的威胁,来消除成员搭便车的动机。 [17](P777-795)霍姆斯特隆提出了另一个解决方式,他建立了单一委托人多代理人模型,在模型中,个体成员的剩余索取权依赖于他们的行为效果而不是产权界定,在一定条件下可以实现效率或近似效率。 [18](P324-340)但是,当出现针对团队绩效水平的明显的随机影响,团队成员的财富数量有限,以及资本市场和保险市场都有缺陷的时候,霍姆斯特隆的模型是不可行的。这些解释都将个体视为自利,与之相反,经济学以外的许多行为科学家则试图用利他、友爱及其他非利己动机来解释社群。鲍尔斯指出,互惠、羞愧、慷慨等动机和其他社会偏好可以为互相监督模型提供行为基础。[19](P3-25)公共品实验说明,在有利的制度环境中,在社会偏好充分激励下的广大成员共同参与,高水平的自愿提供公共物品的活动是能够维持下去的。 [20](P363)

c4d032d1-1359-488d-9493-075c1cede8f9.jpg)